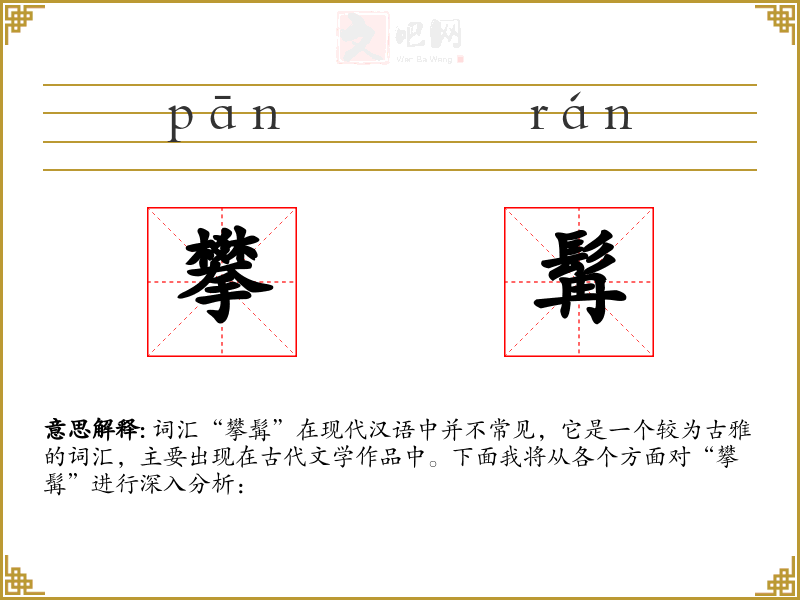

词汇“攀髯”在现代汉语中并不常见,它是一个较为古雅的词汇,主要出现在古代文学作品中。下面我将从各个方面对“攀髯”进行深入分析:

基本定义

“攀髯”字面意思是指抓住或拉扯胡须。在古代文学中,这个词汇常常用来形容人激动、愤怒或悲痛时的动作,通过抓住自己的胡须来表达强烈的情感。

语境分析

在文学作品中,“攀髯”常常出现在描述英雄人物或忠臣义士在面对困境或悲痛时的情景。例如,当一个忠臣听到国家危难的消息时,可能会“攀髯”以表达内心的悲愤。

示例句子

- 《三国演义》中,诸葛亮听到刘备去世的消息,悲痛欲绝,书中描述他“攀髯而泣”。

- 古代诗词中,有时会用“攀髯”来形容英雄末路的悲壮,如“攀髯长叹息,英雄泪满襟”。

同义词与反义词

- 同义词:抓须、扯须

- 反义词:无直接反义词,但可以用“抚须”来表示平静或沉思时的动作。

词源与演变

“攀髯”一词源于古代汉语,髯指的是胡须。在古代,胡须被视为男子的象征,因此“攀髯”这个动作也带有强烈的情感色彩。随着时间的推移,这个词汇的使用频率逐渐降低,现代汉语中较少见到。

文化与社会背景

在**古代文化中,胡须被视为男子的尊严和成熟的象征。因此,“攀髯”这个动作在文学作品中常常用来强调人物的情感深度和忠诚度。

情感与联想

“攀髯”这个词汇给人以悲壮、激昂的情感联想。它让人想到古代英雄在面对困境时的无奈和悲愤,以及他们对忠诚和正义的坚守。

个人应用

在现代生活中,“攀髯”这个词汇并不常用,但在某些历史剧或古装剧中,我们可能会看到演员通过“攀髯”这个动作来表达角色的情感。

创造性使用

在创作诗歌或故事时,可以利用“攀髯”这个词汇来描绘一个古代英雄的形象,如:

攀髯长叹,英雄泪,

江山如画,谁主沉浮?视觉与听觉联想

由于“攀髯”是一个动作词汇,它可以通过视觉艺术来表现,如在绘画或雕塑中描绘一个男子抓住自己的胡须,表情悲愤。在音乐中,可以通过悲壮的音乐旋律来联想这个动作。

跨文化比较

在其他文化中,类似的动作可能没有特定的词汇,但表达强烈情感的动作在各种文化中都有所体现。

反思与总结

“攀髯”这个词汇虽然在现代汉语中不常见,但它承载了丰富的文化和情感内涵。了解和学这样的词汇,有助于我们更好地理解古代文学和历史,同时也能够丰富我们的语言表达。在语言学和表达中,这样的古雅词汇可以为我们的创作增添独特的韵味。

攀髯

的字义分解

攀[ pān ]

1.

(形声。从手,樊声。本义:拉,牵)。

2.

同本义。

【引证】

《广雅》-攀,引也。 明·魏学洢《核舟记》-右手攀右趾。

【组词】

攀恋、 攀辕

[更多解释]

髯[ rán ]

1.

(形声。从髟,冉声。髟(biāo),长发下垂的样子。本义:两颊上的长须)。

2.

同本义;也泛指胡须。

【引证】

《说文》-髥,颊须也。从须从冄,会意,冄亦声。字亦作髥。 《汉书·朱博传》。注:“颊毛也。”-奋髥抵几。 清·魏学洢《核舟记》-中峨冠而多髯者为东坡。

【组词】

髯夫、 髯公、 髯奴、 髯佛、 髯胡、 髯翁、 髯须、 髯髯然、 白发苍髯

[更多解释]

【攀髯】的常见问题

-

1.攀髯的拼音是什么?攀髯怎么读?

攀髯的拼音是:pān rán

-

2.攀髯是什么意思?

攀髯的意思是:传说黄帝铸鼎于荆山下﹐鼎成﹐有龙下迎﹐黄帝乘之升天﹐群臣后宫从上者七十馀人。馀小臣不得上龙身﹐乃持龙髯﹐而龙髯拔落﹐并堕黄帝之弓。百姓遂抱其弓与龙髯而号哭。事见《史记.封禅书》◇用为追随皇帝或哀悼皇帝去世的典故。