基本定义

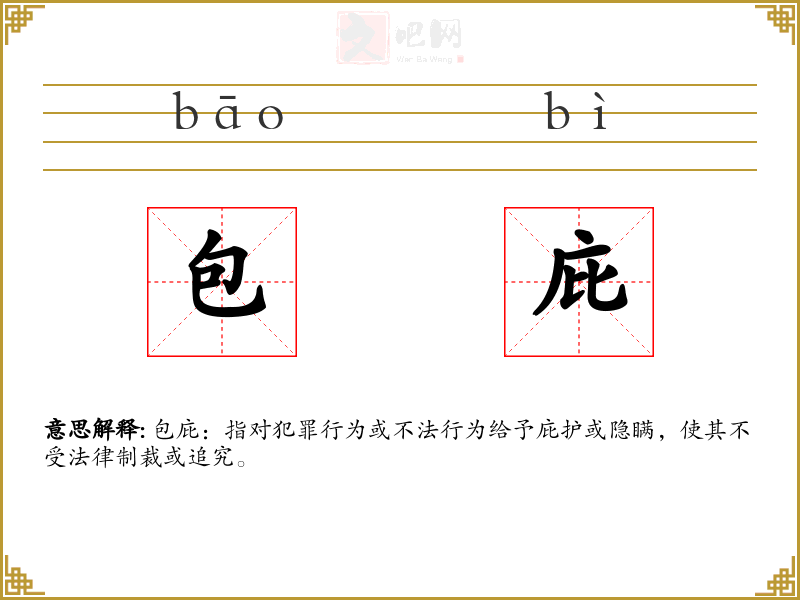

包庇:指对犯罪行为或不法行为给予庇护或隐瞒,使其不受法律制裁或追究。

语境分析

- 文学:在文学作品中,包庇可能被用来描绘复杂的人际关系或道德困境,如《罪与罚》中的拉斯科尔尼科夫对斯维德里盖洛夫的包庇。

- 口语:在日常对话中,包庇可能被用来指责某人隐瞒错误或犯罪行为,如“他明明知道真相,却选择包庇他的朋友。”

- 专业领域:在法律领域,包庇是一个专业术语,指对犯罪行为的故意隐瞒或庇护,可能涉及法律责任。

示例句子

- 他因为包庇逃税的弟弟而被判刑。

- 在调查中,她拒绝包庇任何涉案人员。

- 这种行为不仅违法,而且是对正义的包庇。

同义词与反义词

- 同义词:庇护、隐瞒、袒护

- 反义词:揭露、举报、检举

词源与演变

包庇的词源较为复杂,其中“包”字有包裹、涵盖之意,“庇”字则有保护、遮蔽之意。在古代汉语中,这两个字结合形成了“包庇”一词,用以描述对不法行为的保护和隐瞒。

文化与社会背景

在**传统文化中,包庇往往与“义气”、“人情”等概念相关,但在现代社会,包庇被视为违法行为,与法治精神相悖。

情感与联想

包庇一词往往带有负面情感,使人联想到不公正、违法行为和道德败坏。它可能引发对正义和法律的反思。

个人应用

在现实生活中,包庇可能发生在家庭、朋友或工作环境中。例如,某人可能因为亲情或友情而选择包庇他人的错误行为。

创造性使用

在诗歌中,可以将“包庇”融入对道德困境的描绘:

在黑暗的角落, 我选择了包庇, 那无声的罪恶, 在心中悄然蔓延。

视觉与听觉联想

包庇可能让人联想到阴暗的角落、隐秘的对话和紧张的氛围。在视觉上,可能与阴影、模糊的轮廓相关;在听觉上,可能与低语、秘密的交流相关。

跨文化比较

在英语中,“包庇”可以对应为“harbor”或“shield”,在不同文化中,对包庇的态度和法律后果可能有所不同。

反思与总结

包庇是一个具有强烈道德和法律色彩的词汇,它在不同语境和文化中有着不同的含义和影响。在语言学*和表达中,理解和正确使用“包庇”对于维护正义和法治至关重要。

包庇

的字义分解

庇[ bì ]

1.

(形声。从广,比声。“广”(yǎn),甲骨文、金文象屋顶屋墙。从“广”表示与房屋等有关。本义:遮蔽)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,字亦作庀-庇,荫也。 《考工记·轮人》-弓长六尺,谓之庇轵。 唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》-安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

[更多解释]

【包庇】的常见问题