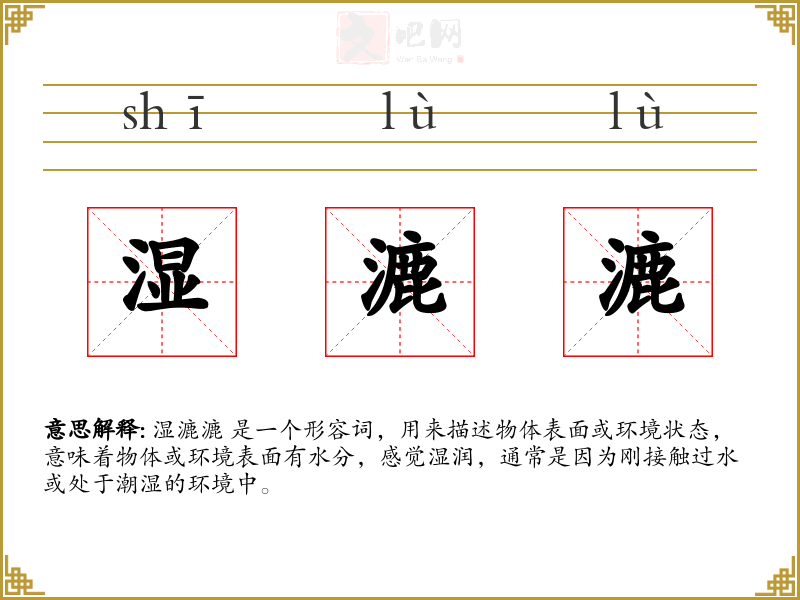

基本定义

湿漉漉 是一个形容词,用来描述物体表面或环境状态,意味着物体或环境表面有水分,感觉湿润,通常是因为刚接触过水或处于潮湿的环境中。

语境分析

- 文学:在文学作品中,“湿漉漉”常用来描绘雨后的场景,增添一种清新或忧郁的氛围。

- 口语:在日常对话中,人们可能会用“湿漉漉”来形容刚洗完的衣物或刚淋过雨的身体。

- 专业领域:在气象学或环境科学中,可能会用“湿漉漉”来描述高湿度的环境。

示例句子

- 雨后的街道湿漉漉的,反射着路灯的光芒。

- 她脱下湿漉漉的外套,挂在门后的挂钩上。

- 森林里的地面湿漉漉的,显然是刚下过一场大雨。

同义词与反义词

- 同义词:湿润、潮湿、水淋淋

- 反义词:干爽、干燥、干巴巴

词源与演变

“湿漉漉”是由“湿”和“漉漉”两个词组合而成,其中“湿”表示水分多,“漉漉”则是一个拟声词,模拟水流动的声音,结合起来形容物体表面水分多的状态。

文化与社会背景

在**文化中,“湿漉漉”常常与自然现象如雨、雾联系在一起,有时也用来形容心情的沉重或环境的压抑。

情感与联想

“湿漉漉”给人一种清新、自然的感觉,也可能带来一种忧郁或沉闷的情绪,尤其是在描述阴雨天气时。

个人应用

在日常生活中,我可能会用“湿漉漉”来形容刚洗完澡的浴室或是雨后的花园。

创造性使用

诗歌: 湿漉漉的晨露, 滴在青翠的叶尖, 唤醒了沉睡的花朵, 带来了新的一天。

视觉与听觉联想

- 视觉:可以想象一幅画面,雨后的街道,水珠在树叶上闪烁。

- 听觉:可以联想到雨滴落在窗户上的声音,或是水珠从叶尖滴落的声音。

跨文化比较

在英语中,类似的表达可能是“damp”或“wet”,但“湿漉漉”更具有形象性和情感色彩。

反思与总结

“湿漉漉”是一个富有表现力的词汇,能够生动地描绘出湿润的状态,不仅在文学创作中有着重要的作用,也在日常交流中提供了丰富的表达方式。通过对这个词汇的学*和应用,可以增强语言的细腻度和表达的准确性。

湿漉漉

的字义分解

湿[ shī ]

1.

(会意兼指事。从水,顯(xiǎn或jìn)声。本义:潮湿)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-溼,幽溼也。从水,一所以覆也。覆土而有水,故溼也。 《素问·五常正大论》。注:“溼,土气也。”-肾其畏溼。 《考工记·弓人》。注:“溼,犹生也。字多以濕为之。”-必因角干之溼以为之柔。 《说文》。按,本指水名,假借为濕。-濕,濕水,也东郡东武阳入海。从水,濕声。桑钦云,出平原高唐。 《孟子·公孙丑上》-是犹恶湿而居下也。 唐·白居易《琵琶行(并序)》-住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。 唐·杜甫《兵车行》-新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

【组词】

湿洳、 湿渍渍、 湿风、 湿薪、 湿浸浸、 湿渌渌

[更多解释]

漉[ lù ]

1.

使干涸,竭尽。

【引证】

《说文》-漉,浚也。从水,鹿声。 《礼记·月令》。释文:“渴也。”-毋漉陂池。 王充《论衡》-林焚池漉。

【组词】

漉池、 漉汔

3.

水漫漫地渗下。

【引证】

《战国策·楚策》-漉汁洒地,白汗交流。 《卦禅文》-滋液渗漉。

【组词】

漉血、 漉湿

[更多解释]

漉[ lù ]

1.

使干涸,竭尽。

【引证】

《说文》-漉,浚也。从水,鹿声。 《礼记·月令》。释文:“渴也。”-毋漉陂池。 王充《论衡》-林焚池漉。

【组词】

漉池、 漉汔

3.

水漫漫地渗下。

【引证】

《战国策·楚策》-漉汁洒地,白汗交流。 《卦禅文》-滋液渗漉。

【组词】

漉血、 漉湿

[更多解释]

【湿漉漉】的常见问题

-

1.湿漉漉的拼音是什么?湿漉漉怎么读?

湿漉漉的拼音是:shī lù lù

-

2.湿漉漉是什么意思?

湿漉漉的意思是:(口语中也读shīlūlū)(~的);状态词。形容物体潮湿的样子:天气返潮,晾了一天的衣服还是~的。