基本定义

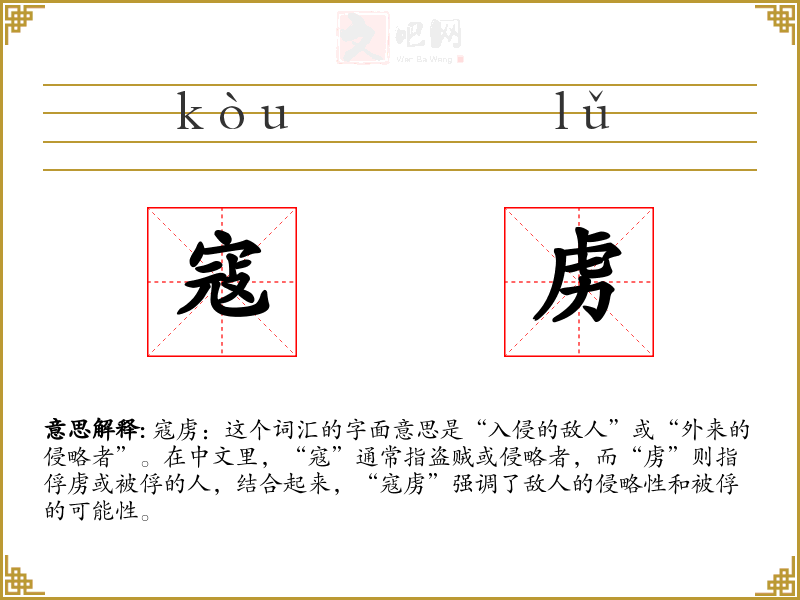

寇虏:这个词汇的字面意思是“入侵的敌人”或“外来的侵略者”。在中文里,“寇”通常指盗贼或侵略者,而“虏”则指俘虏或被俘的人,结合起来,“寇虏”强调了敌人的侵略性和被俘的可能性。

语境分析

在文学作品中,“寇虏”常用来描述历史上的战争和侵略,如古代诗词中描述边疆战事的场景。在口语中,这个词汇可能不太常用,但在历史讨论或军事话题中可能会出现。在专业领域,如历史学或军事学,这个词汇用于描述和分析历史**中的敌对行为。

示例句子

- 在古代边塞诗中,常有“寇虏犯边”的描述,反映了边疆的紧张局势。

- 历史学家在讨论宋朝的边防时,会提到“寇虏”如何频繁侵扰边境。

- 在现代语境中,“寇虏”可能被用来比喻任何形式的侵略行为,如“经济寇虏”。

同义词与反义词

同义词:敌寇、侵略者、外敌 反义词:盟友、友军、保护者

词源与演变

“寇虏”一词源自古代汉语,反映了古代**对边疆安全的关注。随着时间的推移,这个词汇的使用逐渐减少,但在特定的历史或军事语境中仍然保留其原始意义。

文化与社会背景

在**文化中,“寇虏”与保卫家园、抵抗外敌的英勇行为紧密相关。这个词汇在历史上多次出现在描述抵抗外族入侵的文献中,体现了中华民族的抗争精神。

情感与联想

提到“寇虏”,可能会联想到战争的残酷、民族的坚韧和历史的沉重。这个词汇带有一定的负面情感,因为它指向的是破坏和侵略。

个人应用

在个人经历中,如果参与过历史或军事相关的讨论或研究,可能会使用到“寇虏”这个词汇来描述特定的历史**或军事行动。

创造性使用

在创作一首关于古代战争的诗时,可以使用“寇虏”来增强历史感和紧张氛围:

边城烽火连天际,

寇虏铁蹄踏尘飞。

将士挥戈誓死守,

江山万里血染衣。视觉与听觉联想

结合视觉和听觉,可以想象一幅描绘古代战场的画作,战鼓隆隆,士兵呐喊,而“寇虏”则是画面中那些面目狰狞的敌人。

跨文化比较

在其他语言中,如英语,可能使用“invader”或“enemy”来对应“寇虏”,但这些词汇缺乏“寇虏”所特有的历史和文化内涵。

反思与总结

“寇虏”是一个充满历史和文化意义的词汇,它不仅描述了敌人的侵略行为,也反映了中华民族在历史长河中的抗争和坚守。在学*语言和表达时,理解和正确使用这样的词汇,可以丰富我们的语言表达,增强文化认同感。

寇虏

的字义分解

寇[ kòu ]

1.

(会意。从宀(mián),表示与室家房屋有关,从元(人),从攴(pū),表示持械击打。意思是手持器械的人,侵犯到房子里来打人。本义:入侵;侵犯)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-寇,暴也。与败贼 同义(朋侵)。 《书·舜典》。传:“群行攻劫曰寇。”郑注:“强取为寇。”-寇贼奸宄。 《左传·文公七年》-凡兵作于内为乱,于外为寇。 《吕氏春秋·贵公》-大兵不寇。 《盐铁论·本议》-匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙。 《资治通鉴》-吐蕃发十万兵寇西川。

【组词】

寇戎、 寇虐(侵掠残害之行)寇钞(攻劫掠夺、 寇剽、 寇钞、 寇攘、 寇窃

[更多解释]

虏[ lǔ ]

1.

(形声。从力,从毌(guàn),虍(hū)声。“毌”即“贯”字,是穿钱用的绳索。这里表示用绳索拘捕的意思。本义:俘获)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-虏,获也。 《礼记·曲礼》。注:“军所获也。”-献民虏者操右袂。 《史记·项羽本纪》-且为所虏。 《史记·屈原贾生列传》-虏楚将屈匄。 《战国策·燕策》-虏赵王。

[更多解释]

【寇虏】的常见问题

-

1.寇虏的拼音是什么?寇虏怎么读?

寇虏的拼音是:kòu lǔ

-

2.寇虏是什么意思?

寇虏的意思是:盗贼;敌人。