基本定义

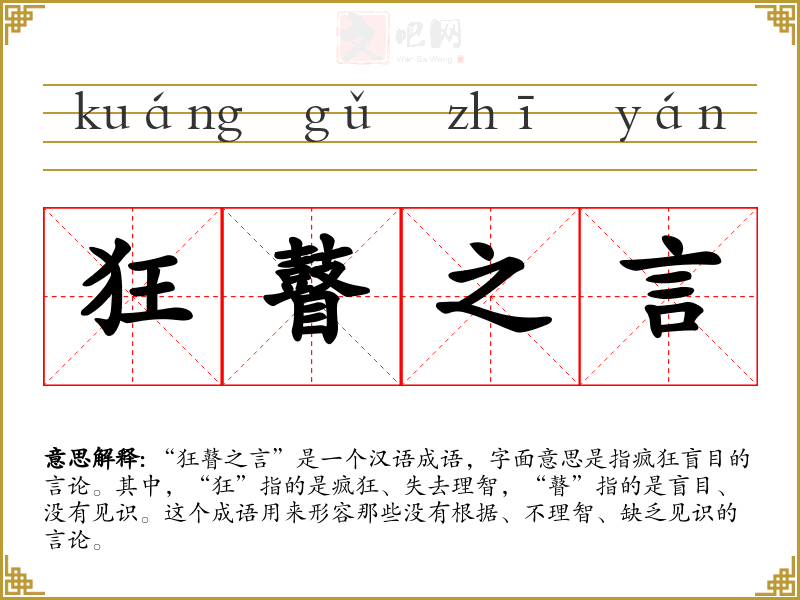

“狂瞽之言”是一个汉语成语,字面意思是指疯狂盲目的言论。其中,“狂”指的是疯狂、失去理智,“瞽”指的是盲目、没有见识。这个成语用来形容那些没有根据、不理智、缺乏见识的言论。

语境分析

在文学作品中,“狂瞽之言”常用来批评那些不负责任、没有根据的言论,尤其是在政治或社会议题上。在口语中,这个词汇可能用来形容某人的胡言乱语或不切实际的想法。在专业领域,如新闻学或传播学中,这个词汇可能用来讨论不负责任的媒体报道或言论。

示例句子

- 他的那些关于经济政策的“狂瞽之言”,完全不值得信任。

- 在社交媒体上,充斥着各种“狂瞽之言”,让人难以分辨真假。

- 专家警告说,不要轻信那些“狂瞽之言”,应该基于事实和数据做出判断。

同义词与反义词

- 同义词:胡言乱语、无稽之谈、荒谬之言

- 反义词:金玉良言、至理名言、真知灼见

词源与演变

“狂瞽之言”这个成语的词源较为古老,其中的“瞽”字在古代汉语中指的是盲人,后来引申为盲目、无见识的意思。这个成语在古代文献中就有出现,如《左传》等,随着时间的推移,其使用范围和含义有所扩展。

文化与社会背景

在**传统文化中,强调言必有据、行必有理,因此“狂瞽之言”这样的词汇常被用来批评那些不负责任的言论。在现代社会,随着信息爆炸和网络言论的自由化,这个成语的使用频率可能有所增加,用来警示人们对于信息的甄别和判断。

情感与联想

这个词汇给人一种负面、不信任的情感反应。它让人联想到不负责任、缺乏深思熟虑的言论,可能会影响人们的判断和决策。

个人应用

在日常生活中,如果遇到某人在重要议题上发表不负责任的言论,我可能会用“狂瞽之言”来形容他们的言论,以表达我的不认同和批评。

创造性使用

在诗歌中,可以这样使用:

在这喧嚣的世界里,

狂瞽之言如风中尘埃,

唯有真理的光芒,

能穿透迷雾,照亮前行的路。视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一群人在混乱的场景中大声争论,其中一些人发表着不负责任的言论,这些言论如同飘散的尘埃,无法形成清晰的观点。听觉上,可以联想到嘈杂的争论声和不负责任的言论声。

跨文化比较

在英语中,类似的表达可能是“irresponsible talk”或“nonsense”,但这些表达没有“狂瞽之言”这样强烈的文化和历史背景。

反思与总结

“狂瞽之言”这个成语在汉语中有着丰富的文化内涵和历史背景,它不仅是一个词汇,也是一种文化现象的反映。在语言学*和表达中,理解和正确使用这样的成语对于提升语言的准确性和表达的深度非常重要。

狂瞽之言

的字义分解

狂[ kuáng ]

1.

(形声。本义:狗发疯)。

2.

同本义。也指狗发疯。

【引证】

《说文》-狂,狾犬也。 三国魏·阮籍《鸠赋》-值狂犬之暴怒,加楚害于微躯。

【组词】

狂犬

[更多解释]

之[ zhī ]

1.

(会意。象艸过屮。枝茎益大。本义:出,生出,滋长)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-之,出也。象艸过屮,枝茎益大有所之,一者,地也。 《礼记》。俞樾平议:“此之字乃其本义。未之者,未出也。”-如语焉而未之然。

[更多解释]

言[ yán ]

1.

(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-直言曰言,论难曰语。 《左传·襄公二十七年》-志以发言。 《左传·昭公九年》-志以定言。 《国语·周语上》-国人莫敢言,道路以目。 《法言·问神》-言,心声也。 《墨子经》-言,口之利也。 《庄子·外物》-言者所以在意。 晋·陶渊明《桃花源记》-具言所闻。 《后汉书·列女传》-趋机而言。 宋·司马光《资治通鉴·唐纪》-言于李??。 明·魏禧《大铁椎传》-言讫不见。 宋·王安石《游褒禅山记》-今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

【组词】

言绝、 言言、 言不尽意、 言戏、 言人人殊、 言笑自若、 言之无文、 言方行圆、 言信、 言爽、 言不顾行、 言欢

[更多解释]

狂瞽之言

的分字组词狂瞽之言

的相关词语sàng xīn bìng kuáng

丧心病zhòng fēng kuáng zǒu

中风jǔ guó ruò kuáng

举国若kuáng fēng luàn dié

乱蝶bù gǔ bù lóng

不liǎng gǔ xiāng fú

两yǐ gǔ yǐn gǔ

以míng gǔ

冥yī shì zhī lì

一世yī shì zhī xióng

一世yī qiū zhī hè

一丘yī jǔ shǒu zhī láo

一举手yī rén sī yán

一人私yī piān zhī yán

一偏之yī jiā zhī yán

一家之yī jiā yán

一家【狂瞽之言】的常见问题