基本定义

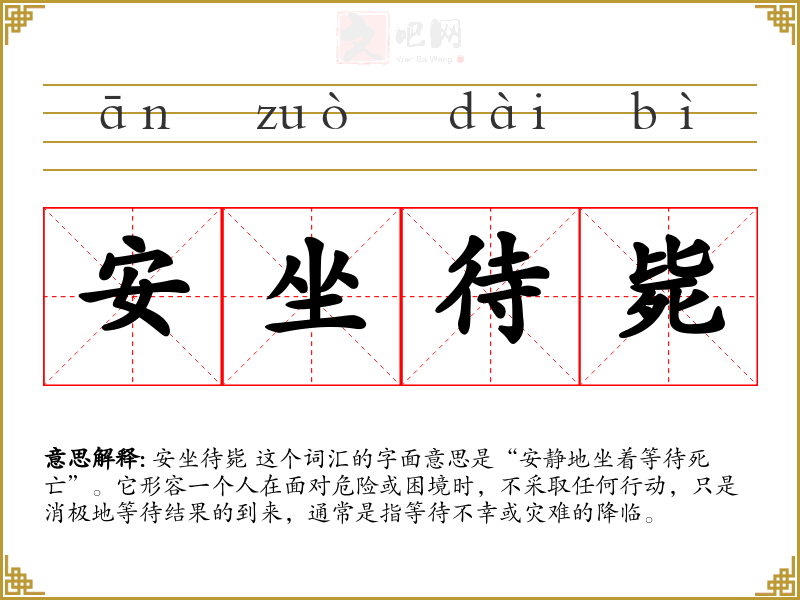

安坐待毙 这个词汇的字面意思是“安静地坐着等待死亡”。它形容一个人在面对危险或困境时,不采取任何行动,只是消极地等待结果的到来,通常是指等待不幸或灾难的降临。

语境分析

在文学作品中,这个词汇常用来描绘人物的绝望或无助状态,如在战争或灾难小说中。在口语中,它可能被用来批评某人的消极态度或不作为。在专业领域,如心理学或社会学,它可能被用来分析个体或群体在面对危机时的行为模式。

示例句子

- 面对公司的财务危机,他选择了安坐待毙,而不是寻找解决方案。

- 在自然灾害面前,我们不能安坐待毙,必须采取行动保护自己和家人。

- 她知道自己病情严重,但她没有放弃,而是积极治疗,这与那些安坐待毙的人形成了鲜明对比。

同义词与反义词

- 同义词:束手待毙、坐以待毙

- 反义词:积极应对、奋起反抗

同义词在表达上略有差异,但核心意义相似,都强调了消极等待的态度。反义词则强调了积极行动和对抗困难的态度。

词源与演变

这个词汇的词源较为直接,由“安坐”和“待毙”两个词组合而成,历史演变中没有特别的变化,一直保持着其消极等待的含义。

文化与社会背景

在**文化中,这个词汇常被用来批评那些在困难面前不作为的人。它反映了社会对于积极应对挑战的价值观的推崇。

情感与联想

这个词汇带有一种无奈和悲哀的情感反应。它让人联想到绝望的情境,以及在困境中无能为力的感觉。

个人应用

在现实生活中,我曾遇到过一些人在面对职业危机时选择安坐待毙,而不是主动寻找新的机会或学*新技能。这种态度最终导致了他们的职业发展停滞不前。

创造性使用

在诗歌中,可以将“安坐待毙”融入描述自然灾害后的场景,如:

风卷残云,大地颤抖, 人们安坐待毙,心中无光。 但见英雄挺身,挥剑向天, 点燃希望,驱散绝望。

视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一幅描绘人们在灾难面前无助坐着的画面。听觉上,可能会联想到沉重的音乐,如低沉的大提琴声,传达出绝望和无助的情感。

跨文化比较

在英语中,类似的表达可能是“sit back and wait for death”,虽然在表达上不如“安坐待毙”那样具有文学性和形象性,但传达的意思是相似的。

反思与总结

“安坐待毙”这个词汇深刻地描绘了人在面对困境时的消极态度。它提醒我们在生活中应积极面对挑战,不应被动等待不幸的到来。在语言学*和表达中,理解和运用这个词汇有助于我们更准确地表达复杂的情感和态度。

安坐待毙

的字义分解

坐[ zuò ]

1.

(会意。《说文》古文作象形字,象两人坐在土上。本义:人的止息方式之一。古人席地而坐,坐时两膝着地,臀部压在脚跟上)。

2.

同本义。

【引证】

林义光《文源》-像二人对坐土形。 《礼记·曲记》。疏:“坐通名跪,跪名不通坐也。”-坐而迁之。 《礼记·玉藻》-退而坐,取屦。 《礼记·少仪》-受立、授立,不坐。 《礼记·乐记》。疏:“坐,跪也。”-武坐致右宪王。 《左传·昭公二十六年》。注:“膝行也。”按,坐者,尻也,处也。古席地而坐,膝着席而下其臀曰坐,耸其体曰跪。跪,亦谓之启。跪可言坐,坐不可言跪也。-坐行而入。 《史记·魏公子列传》-侯生坐上坐。 《书·太早上》-坐以待旦。 《礼记·玉藻》-坐如尸。 《史记·项羽本纪》-项王、项伯东向坐,亚夫南向坐。 《战国策·魏策》-先生坐!何至于此!寡人喻矣。 《论语·乡党》-席不正不坐。 《汉书·赵尹韩张两王传》-坐语未讫。

[更多解释]

待[ dài,dāi ]

1.

[口语]暂时停留,逗留,迟延

2.

[口语]无目的地消磨时间或在某处逗留

[更多解释]

毙[ bì ]

1.

(形声。从死,敝声。在先秦古书中的獘,在流传中往往被改成斃。本义:仆倒;倒下去)。

2.

同本义。

【引证】

《左传·哀公二年》-郑人击简子中肩,毙于车中。 《左传·隐公元年》-多行不义必自斃。 《左传·成公二年》-射其右,斃于车中。

【组词】

毙死、 毙踣

[更多解释]

安坐待毙

的分字组词安坐待毙

的相关词语【安坐待毙】的常见问题