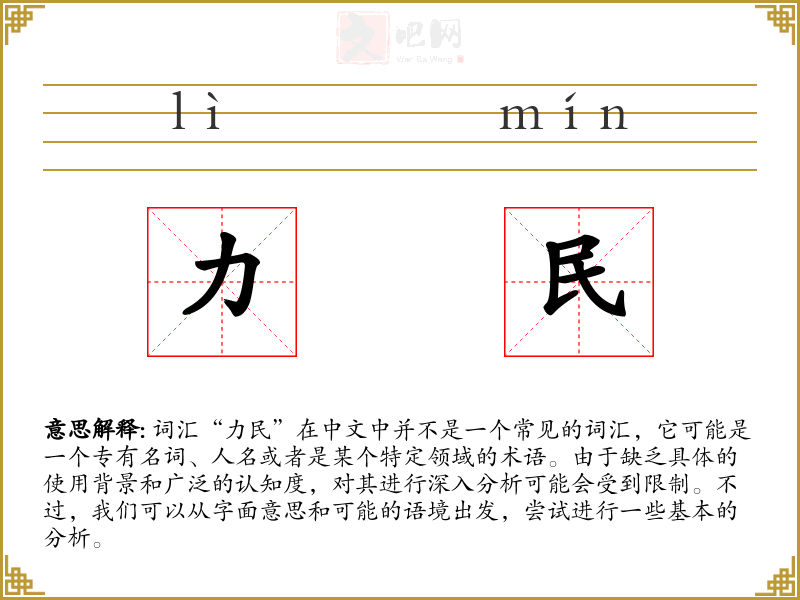

词汇“力民”在中文中并不是一个常见的词汇,它可能是一个专有名词、人名或者是某个特定领域的术语。由于缺乏具体的使用背景和广泛的认知度,对其进行深入分析可能会受到限制。不过,我们可以从字面意思和可能的语境出发,尝试进行一些基本的分析。

基本定义

“力民”可以拆分为“力”和“民”两个字。在中文中,“力”通常指力量、能力或者努力,而“民”则指人民、民众。因此,“力民”字面意思可能是指有力量的人民或者致力于民众的力量。

语境分析

由于“力民”不是一个常用词汇,它在不同语境下的使用可能非常有限。如果它是一个专有名词,比如某个组织或项目的名称,那么它的使用将局限于该组织或项目的相关文献和讨论中。

示例句子

由于缺乏具体的使用实例,以下句子仅为假设:

- “力民基金会致力于提升农村地区的教育水平。”

- “在社区发展中,力民精神是不可或缺的。”

同义词与反义词

同义词可能包括“民力”、“民众力量”等,反义词则较难确定,因为没有明确的反义概念。

词源与演变

由于“力民”不是一个常用词汇,其词源和演变历史可能不为人知。如果它是一个现代创造的词汇,那么它的词源可能就是上述的字面组合。

文化与社会背景

如果“力民”与某个特定的文化或社会**相关联,那么它可能在这些领域中具有特定的意义和影响。

情感与联想

对于大多数人来说,“力民”可能不会引起强烈的情感反应或联想,除非它与某个特定的个人或**紧密相关。

个人应用

由于“力民”不是一个常见词汇,个人在生活中遇到与该词汇相关的经历或故事的可能性较低。

创造性使用

在创作中,可以将“力民”用作一个象征性的词汇,代表民众的力量和努力,例如在诗歌或故事中描绘一个团结的社区。

视觉与听觉联想

由于缺乏具体的使用实例,很难通过图片、音乐或视频来探讨“力民”带来的视觉和听觉联想。

跨文化比较

如果“力民”在其他语言或文化中有对应的词汇,那么可以进行比较分析。但由于缺乏具体信息,这一部分难以展开。

反思与总结

总的来说,“力民”作为一个词汇,其具体含义和使用场景可能非常有限。在没有更多背景信息的情况下,对其进行深入分析是具有挑战性的。在语言学*和表达中,了解词汇的具体使用环境和背景是非常重要的。

力民

的字义分解

力[ lì ]

1.

(象形。甲骨文字形,象耒形,有柄有尖,用以翻地。用耒表示执耒耕作需要花费力气。“力”是汉字部首之一。本义:体力,力气)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。筋下曰:肉之力也。二篆为转注。筋者其体,力者其用也。-力,筋也。像人筋之形。 《礼记·礼运》。注:“筋骸强者也。”-其行之以货力。 《汉书·食货志》。注:“谓勤作之也。”-力农数耘。 《诗·邶风》-有力如虎,执辔如组。 宋·王安石《游褒禅山记》-力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔。 唐·柳宗元《童区寄传》-以缚背刃,力上下,得绝。 《孟子·梁惠王上》-吾力足以举百钧,而不足以举一羽。

【组词】

四肢无力、 力人、 力尽神危、 力软筋麻、 力屈、 力尽、 力竭

[更多解释]

民[ mín ]

1.

(指事。从古文之象。古文从母,取蕃育意。古代指黎民百姓,平民。与君、官对称)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,古文从母。取蕃育也,上下众多意,指事。-民,众萌也。从古文之象。 《广雅》。按,土著者曰民,外来者曰氓。-民,氓也。 《谷梁传·成公元年》-古者有四民,有士民,有商民,有农民,有工民。 《左传·桓公六年》-夫民神之主也。 《左传·闵公元年》-无子曰兆民。诸侯曰万民。 《书·舜典》-黎民阻饥。 《书·盘庚上》-民不适有居。 《诗·小雅·何草不黄》-哀我征夫,独为匪民。 《论语·泰伯》-民可使由之,不可使知之。 《史记·项羽本纪》-吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。 《孟子·尽心下》-民为贵,社稷次之,君为轻。

【组词】

民夫、 民户、 民居、 民服、 民宅、 民望、 民牧、 民情、 民役、 民利、 民命、 民和、 汉民;回民;藏民;民壮、 渔民;农民;牧民;民膏、 民经、 民熙物阜、 民害、 民力、 民脂、 民财、 民纪、 民祗

[更多解释]

【力民】的常见问题

-

1.力民的拼音是什么?力民怎么读?

力民的拼音是:lì mín

-

2.力民是什么意思?

力民的意思是:勤民。