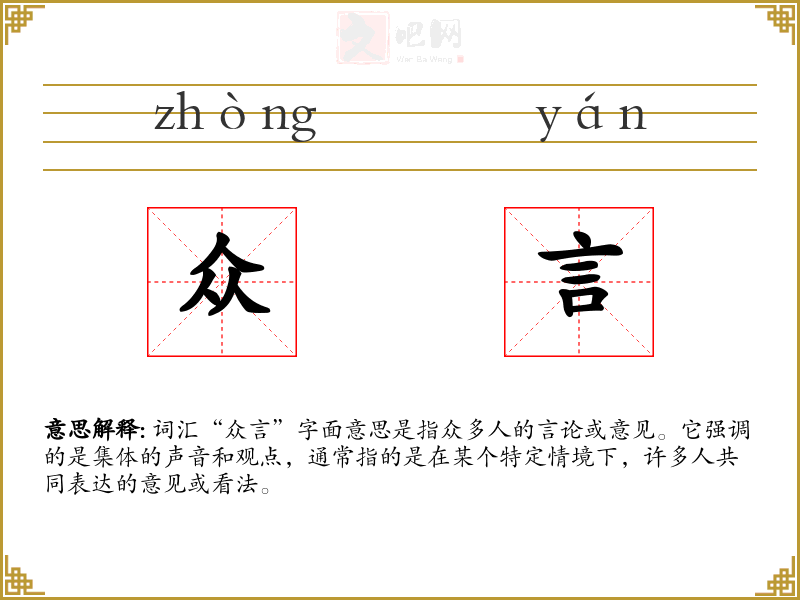

基本定义

词汇“众言”字面意思是指众多人的言论或意见。它强调的是集体的声音和观点,通常指的是在某个特定情境下,许多人共同表达的意见或看法。

语境分析

- 文学:在文学作品中,“众言”可能用来描述一个群体的共同声音,如“众言纷纭”表示人们的意见各不相同。

- 口语:在日常对话中,“众言”可能用来指代公众的普遍看法,如“众言所指”表示大家都指向或关注某一点。

- 专业领域:在社会学或政治学中,“众言”可能用来分析民意或舆论,如“众言可畏”表示公众的意见具有强大的影响力。

示例句子

- 在这个问题上,众言纷纭,难以达成一致。

- 他的行为引起了众言所指,成为了公众讨论的焦点。

- 在社交媒体上,众言可畏,任何不当言论都可能引发广泛批评。

同义词与反义词

- 同义词:舆论、民意、公众意见。这些词汇都强调了集体的观点或声音,但“众言”更侧重于言论本身。

- 反义词:独言、个人意见。这些词汇强调的是个体的观点或声音,与“众言”形成对比。

词源与演变

“众言”一词在中文中历史悠久,其字面组合“众”和“言”分别表示“许多人”和“说话”,合起来即指许多人的说话或意见。在古代文献中,如《左传》等,已有使用“众言”来描述集体意见的例子。

文化与社会背景

在文化中,“众言”常常与“民心”、“民意”等概念相联系,强调民众的声音和意愿在社会决策中的重要性。在现代社会,随着社交媒体的发展,“众言”更加凸显了**的力量。

情感与联想

“众言”给我带来的情感反应是集体的力量和多样性。它让我联想到民主、参与和多元的声音,同时也提醒我注意舆论的复杂性和可能的偏见。

个人应用

在日常生活中,我经常在新闻报道或社交媒体上看到“众言”这个词,用以描述公众对某个**或话题的普遍看法。例如,在讨论社会热点问题时,媒体会引用“众言”来反映民意。

创造性使用

在诗歌中,我可以这样使用“众言”:

众言如潮涌,

纷纭难辨真。

心中自有秤,

不随波逐流。视觉与听觉联想

“众言”让我联想到繁忙的市集,人们熙熙攘攘,各自表达着自己的观点和需求。在视觉上,这可能是一幅充满活力的画面,而在听觉上,则是各种声音交织在一起的嘈杂声。

跨文化比较

在英语中,“众言”可以对应为“public opinion”或“mass voice”,虽然表达方式不同,但都强调了集体的意见和声音。在不同的文化中,对“众言”的重视程度和处理方式可能有所不同,反映了各自的社会结构和价值观。

反思与总结

通过对“众言”的深入学和分析,我更加理解了集体意见在社会中的重要性和复杂性。这个词不仅在语言表达中具有丰富的内涵,也在社会文化中扮演着关键角色。在未来的语言学和表达中,我将更加注意如何准确和恰当地使用“众言”,以传达集体声音的力量和多样性。

众言

的字义分解

众[ zhòng ]

1.

(会意。“众”从三人。“三”表示众多。“众”表示众人站立。“衆”,甲骨文字形。象许多人在烈日下劳动。本义:众人、大家)。

2.

同本义。

【引证】

《国语·周语》-人三为众。 《易·说卦》-坤为众。 《周礼·大宗伯》-大师之礼用众也,大均之礼恤众也,大田之礼简众也,大役之礼任众也,大封之礼合众也。 《后汉书·杨终传》-安土重居,谓之众庶。 《荀子·脩身》。注:“众,众人也。”-庸众而野。 《论语·卫灵公》-众恶之,必察焉。 《左传·襄公十年》-众怒难犯。 王安石《答司马谏议书》-则众何为而不汹汹然? 《史记·陈涉世家》-此教我先威众耳。 诸葛亮《后出师表》-群疑满服,众难塞胸。 清·薛福成《观巴黎油画记》-激众愤。 清·徐珂《清稗类钞·战事类》-吾村之众。

[更多解释]

言[ yán ]

1.

(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-直言曰言,论难曰语。 《左传·襄公二十七年》-志以发言。 《左传·昭公九年》-志以定言。 《国语·周语上》-国人莫敢言,道路以目。 《法言·问神》-言,心声也。 《墨子经》-言,口之利也。 《庄子·外物》-言者所以在意。 晋·陶渊明《桃花源记》-具言所闻。 《后汉书·列女传》-趋机而言。 宋·司马光《资治通鉴·唐纪》-言于李??。 明·魏禧《大铁椎传》-言讫不见。 宋·王安石《游褒禅山记》-今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

【组词】

言绝、 言言、 言不尽意、 言戏、 言人人殊、 言笑自若、 言之无文、 言方行圆、 言信、 言爽、 言不顾行、 言欢

[更多解释]

【众言】的常见问题

-

1.众言的拼音是什么?众言怎么读?

众言的拼音是:zhòng yán

-

2.众言是什么意思?

众言的意思是:犹群言。亦指一般人的言论。