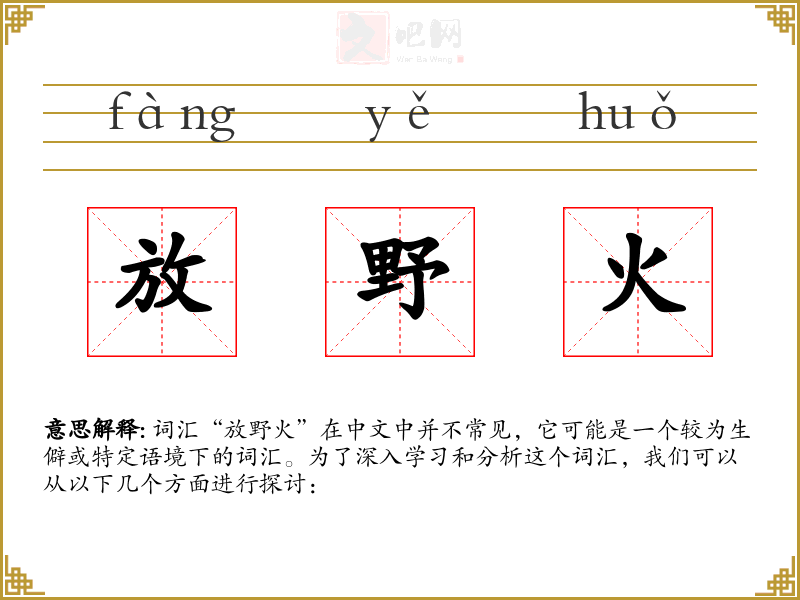

词汇“放野火”在中文中并不常见,它可能是一个较为生僻或特定语境下的词汇。为了深入学习和分析这个词汇,我们可以从以下几个方面进行探讨:

基本定义

“放野火”字面意思是指在野外故意点燃火种,引发火灾。这个词汇通常带有负面含义,因为它涉及到破坏自然环境和可能的危害公共安全。

语境分析

在文学作品中,“放野火”可能被用来象征破坏、混乱或不可控的力量。在口语中,这个词汇可能用于描述某人的行为具有破坏性或不负责任。在专业领域,如林业或环境保护,这个词汇可能特指非法纵火行为。

示例句子

- 他在森林里放野火,导致大面积的树木被烧毁。

- 小说中的反派角色通过放野火来制造混乱,以达到自己的目的。

- 环境保护组织警告公众不要放野火,以免破坏生态平衡。

同义词与反义词

- 同义词:纵火、放火、点火(在特定语境下)

- 反义词:灭火、扑火、防火

词源与演变

由于“放野火”不是一个常用词汇,其词源和演变可能没有详细的记录。它可能是由“放”(点燃)和“野火”(在野外发生的火灾)组合而成。

文化与社会背景

在许多文化中,放野火被视为违法行为,因为它可能导致生命财产的损失和环境的破坏。在一些传统故事或神话中,野火可能被赋予特殊的象征意义,如代表毁灭或重生。

情感与联想

提到“放野火”,人们可能会联想到危险、破坏和不负责任的行为。这个词汇可能引起人们的警惕和反感。

个人应用

在日常生活中,我们应

放野火

的字义分解

放[ fàng ]

1.

(形声。从攴(pū),方声。本义:驱逐,流放)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-放,逐也。 《楚辞·悲回风》-见伯夷之放迹。 刘向《列女传》-卿大夫外淫者放。 《虞书》-放驩兜于崇山。 《周礼·大司马》-放弑其君则残之。 《左传·襄公二十九年》-放其大夫。 《战国策·齐策》-齐放其大臣孟尝君于诸侯。 《史记·屈原贾生列传》-虽放流,眷顾楚国,系心怀王。

[更多解释]

火[ huǒ ]

1.

(象形。甲骨文字形象火焰。汉字部首之一。本义:物体燃烧所发的光、焰和热)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-火,南方之行也。炎而上,象形。 《春秋·元命苞》-火之为言委随也,故字人散二者为火也。 《易·说卦》-离为火。 《左传·昭公九年》-火水妃也。春秋感情符,火者阳之精也。 《论衡·诘术》-火,日气也。 《左传·宣公十六年》-人火曰火,天火曰灾。 《谷梁传·昭公九年》-国曰灾,邑曰火。 《公羊传·襄公九年》-大者曰灾,小者曰火。 宋·沈括《梦溪笔谈·活板》-火烧令坚。

【组词】

火链、 火厝、 火筒、 火火烛烛、 火厄、 火备

[更多解释]

【放野火】的常见问题

-

1.放野火的拼音是什么?放野火怎么读?

放野火的拼音是:fàng yě huǒ

-

2.放野火是什么意思?

放野火的意思是:谓造谣捣乱。