基本定义

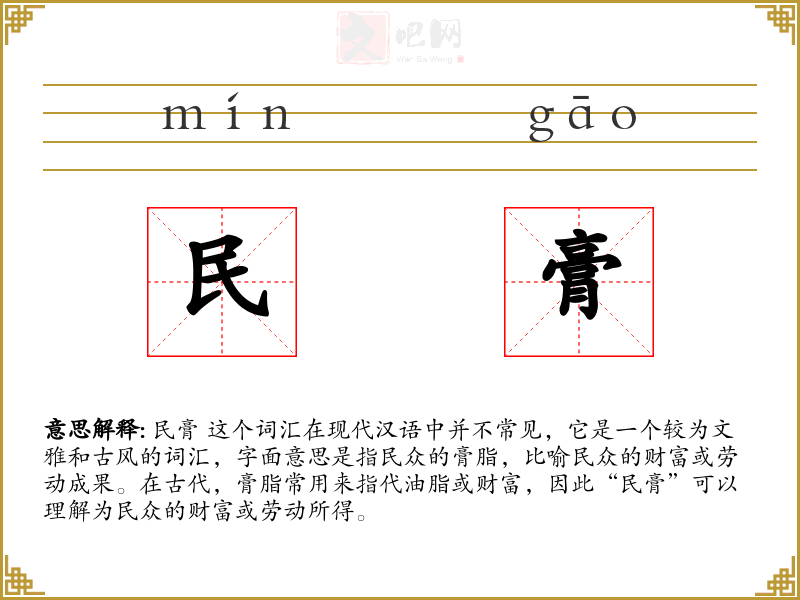

民膏 这个词汇在现代汉语中并不常见,它是一个较为文雅和古风的词汇,字面意思是指民众的膏脂,比喻民众的财富或劳动成果。在古代,膏脂常用来指代油脂或财富,因此“民膏”可以理解为民众的财富或劳动所得。

语境分析

在文学作品中,“民膏”可能用来形容民众的辛勤劳动所积累的财富,有时带有一定的讽刺或批评意味,暗示这些财富被不当地剥夺或挥霍。在口语中,这个词汇几乎不使用,因为它过于文雅和古风。在专业领域,如历史学或社会学,可能会在讨论古代社会经济结构或财富分配时提及。

示例句子

- 在古代,民膏常被贪官污吏搜刮一空。

- 诗中提到“民膏民脂”,意在批评统治者对民众财富的剥削。

- 历史的教训告诉我们,保护民膏是维护社会稳定的关键。

同义词与反义词

- 同义词:民脂、民财

- 反义词:无直接反义词,但可以与“官禄”(官员的俸禄)相对比。

词源与演变

“民膏”一词源于古代汉语,其中的“膏”字最初指油脂,后来引申为财富。这个词汇在古代文献中较为常见,但在现代汉语中使用频率大大降低,主要出现在历史或文学作品中。

文化与社会背景

在**古代社会,民众的财富常常被视为国家的根基,因此“民膏”一词常带有保护民众财富、反对剥削的意味。在现代社会,这个词汇更多地被用于历史教育或文学创作中,以传达对古代社会经济状况的反思。

情感与联想

提到“民膏”,可能会让人联想到古代社会的贫富差距、民众的辛勤劳作以及对财富被剥夺的不满。这个词汇带有一定的历史沉重感和批判意味。

个人应用

在日常生活中,这个词汇并不常用,但在阅读古代文学作品或学*历史时,可能会遇到并理解其深层含义。

创造性使用

在创作一首关于古代社会的诗歌时,可以使用“民膏”来描绘民众的辛勤与苦难:

古道尘飞扬,民膏泪满襟。

辛勤耕作苦,财富却难寻。视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一幅描绘古代农民辛勤劳作的画面,背景音乐可以选择古筝或古琴,营造出一种古朴而沉重的氛围。

跨文化比较

在其他语言或文化中,可能没有直接对应的词汇,但类似的主题如民众的财富被剥夺,在不同文化中都有所体现。

反思与总结

“民膏”这个词汇虽然不常用于现代口语,但它承载了丰富的历史文化信息,对于理解古代社会经济结构和民众生活状态具有重要意义。在学*汉语和了解**历史文化时,这个词汇提供了一个独特的视角。

民膏

的字义分解

民[ mín ]

1.

(指事。从古文之象。古文从母,取蕃育意。古代指黎民百姓,平民。与君、官对称)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,古文从母。取蕃育也,上下众多意,指事。-民,众萌也。从古文之象。 《广雅》。按,土著者曰民,外来者曰氓。-民,氓也。 《谷梁传·成公元年》-古者有四民,有士民,有商民,有农民,有工民。 《左传·桓公六年》-夫民神之主也。 《左传·闵公元年》-无子曰兆民。诸侯曰万民。 《书·舜典》-黎民阻饥。 《书·盘庚上》-民不适有居。 《诗·小雅·何草不黄》-哀我征夫,独为匪民。 《论语·泰伯》-民可使由之,不可使知之。 《史记·项羽本纪》-吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。 《孟子·尽心下》-民为贵,社稷次之,君为轻。

【组词】

民夫、 民户、 民居、 民服、 民宅、 民望、 民牧、 民情、 民役、 民利、 民命、 民和、 汉民;回民;藏民;民壮、 渔民;农民;牧民;民膏、 民经、 民熙物阜、 民害、 民力、 民脂、 民财、 民纪、 民祗

[更多解释]

膏[ gāo,gào ] [更多解释]

【民膏】的常见问题

-

1.民膏的拼音是什么?民膏怎么读?

民膏的拼音是:mín gāo

-

2.民膏是什么意思?

民膏的意思是:比喻人民用血汗创造的财富。