基本定义

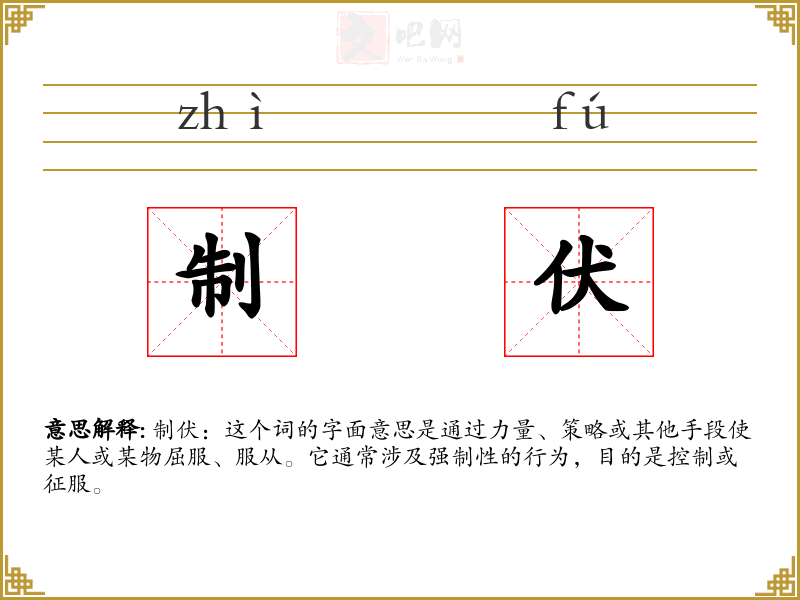

制伏:这个词的字面意思是通过力量、策略或其他手段使某人或某物屈服、服从。它通常涉及强制性的行为,目的是控制或征服。

语境分析

- 文学:在文学作品中,“制伏”常用于描述英雄或反派通过智慧或武力战胜对手的情节。

- 口语:在日常对话中,这个词可能用于描述某人通过说服或强制手段使他人服从。

- 专业领域:在法律或军事领域,“制伏”可能特指通过法律手段或武力控制犯罪分子或敌对势力。

示例句子

- 警察最终制伏了那个持枪的歹徒。

- 他通过巧妙的谈判技巧制伏了对方的反对意见。

- 在古代战争中,将领们常常需要制伏敌军以确保胜利。

同义词与反义词

- 同义词:征服、控制、压制、驯服

- 反义词:屈服、投降、顺从、服从

词源与演变

“制伏”一词源于古代汉语,其中“制”意味着控制或限制,“伏”意味着屈服或低下。随着时间的推移,这个词的用法逐渐扩展,涵盖了更广泛的控制和征服行为。

文化与社会背景

在中国文化中,“制伏”常常与权力和控制的概念相关联。在历史故事和神话中,英雄常常通过制伏恶龙或邪恶势力来展示他们的勇气和智慧。

情感与联想

这个词可能引起一种强烈的控制感和力量感,同时也可能让人联想到斗争和冲突的场景。

个人应用

在日常生活中,我们可能需要在工作中制伏困难的项目或挑战,或者在家庭中制伏不听话的孩子。

创造性使用

在诗歌中,可以将“制伏”用于描述自然界的壮丽景象,如“风暴被大海制伏,波涛归于平静”。

视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一位战士制伏了一头猛兽;结合音乐,可以选择一首充满力量和胜利感的交响乐。

跨文化比较

在英语中,“subdue”或“overcome”可以对应“制伏”,但它们在语境和情感色彩上可能有所不同。

反思与总结

“制伏”是一个充满力量和控制意味的词汇,它在不同的语境和文化中有着丰富的应用。了解这个词的多种用法和含义,有助于我们在语言表达中更准确和生动地使用它。

制伏

的字义分解

伏[ fú ]

1.

(会意。从人,从犬。意思是:人如狗那样地匍伏着。本义:俯伏;趴下)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-伏,司也。 《周礼·犬人》。司农注:“课伏犬以王车轹之。”-伏瘞亦如之。 《释名·释姿容》-伏,覆也。 《礼记·曲礼上》-寝毋伏。 《汉书·五行志中之上》-雌鸡伏子。 《左传·僖公二十八年》-楚子伏己而盐其脑。 《史记·项羽本纪》-一府中皆漝伏,莫敢起。 清·方苞《左忠毅公逸事》-庑下一生伏案卧。 清·徐珂《清稗类钞·战事类》-及敌枪再击,寨中人又鹜伏矣。

【组词】

伏尸、 伏肉、 伏地、 伏虎;伏奏、 伏候

[更多解释]

【制伏】的常见问题

-

1.制伏的拼音是什么?制伏怎么读?

制伏的拼音是:zhì fú

-

2.制伏是什么意思?

制伏的意思是:谓迫使屈服。