基本定义

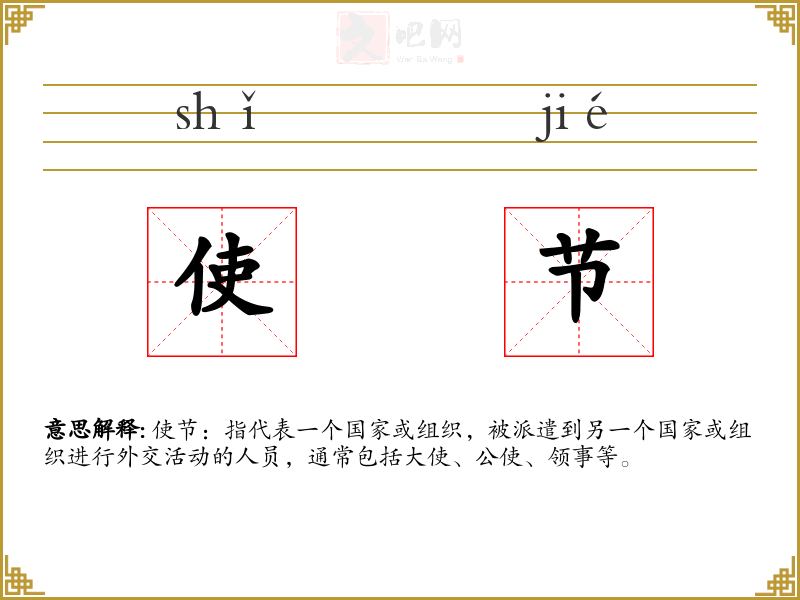

使节:指代表一个国家或组织,被派遣到另一个国家或组织进行外交活动的人员,通常包括大使、公使、领事等。

语境分析

- 文学:在文学作品中,使节往往象征着和平与交流,如《三国演义》中的诸葛亮出使东吴。

- 口语:在日常对话中,使节一词可能不常直接使用,但会用“外交官”等词汇替代。

- 专业领域:在国际关系、外交学等领域,使节是一个核心术语,用于描述外交活动的执行者。

示例句子

- 这位使节以其卓越的谈判技巧,成功促成了两国之间的和平协议。

- 在古代,使节通常携带国书,以证明其官方身份。

- 作为使节,他必须遵守国际外交礼仪,尊重东道国的文化和*俗。

同义词与反义词

- 同义词:外交官、代表、特使

- 反义词:无直接反义词,但若要表达对立概念,可用“敌对者”、“入侵者”等词汇。

词源与演变

- 词源:使节一词源自古代汉语,最初指派遣出去的使者,后来特指外交使者。

- 演变:随着国际关系的发展,使节的职责和地位也在不断变化,但其核心意义——代表国家进行外交活动——始终未变。

文化与社会背景

- 意义和影响:在历史上,使节的角色往往关乎国家的荣誉和利益,因此他们的行为和言论备受关注。

- 特定文化:在**古代,使节的派遣和接待都有严格的礼仪规范,反映了当时社会的等级制度和礼仪文化。

情感与联想

- 情感反应:使节一词给人以正式、庄重的感觉,联想到国际间的和平与合作。

- 联想:可能会联想到历史上的著名使节,如张骞出使西域,开启了丝绸之路。

个人应用

- 经历或故事:在国际会议中,曾目睹各国使节的精彩辩论,深刻感受到外交工作的复杂性和重要性。

创造性使用

- 诗歌:

风尘仆仆,使节行, 千里之外,传国音。 和平之鸽,展翅飞, 友谊之桥,跨海深。

视觉与听觉联想

- 视觉:使节的形象可能与正式的外交场合、国徽、国旗等元素联系在一起。

- 听觉:可能会联想到外交场合的正式演讲、国歌等。

跨文化比较

- 不同语言:在英语中,使节对应的词汇是“envoy”或“diplomat”,在法语中是“ambassadeur”。

- 使用情况:不同文化中,使节的职责和地位有所不同,但都强调其代表性和外交功能。

反思与总结

- 理解:使节是国际关系中的重要角色,代表着和平与交流的桥梁。

- 重要性:在语言学*和表达中,理解和正确使用使节这一词汇,有助于更好地理解国际事务和外交活动。

使节

的字义分解

使[ shǐ ]

1.

(形声。从人,吏声。从人表示人的动作行为。本义:命令)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,伶者,令也。-使,伶也。 《礼记·表记》。注:“谓使之聘问师役之属也。”-故君使其臣。 《史记·陈涉世家》-扶苏以数谏故,上使外将兵。 《史记·屈原列传》-怀王使屈原造为宪令。 《史记·魏公子列传》-魏王使将军晋鄙将十万众救赵。

【组词】

支使

[更多解释]

【使节】的常见问题

-

1.使节的拼音是什么?使节怎么读?

使节的拼音是:shǐ jié

-

2.使节是什么意思?

使节的意思是:古代卿大夫聘于天子诸侯时所持符信; 使者。亦用以称派驻一方的官员; 今特指一国常驻他国的外交官,或派往他国临时办理事务的代表。