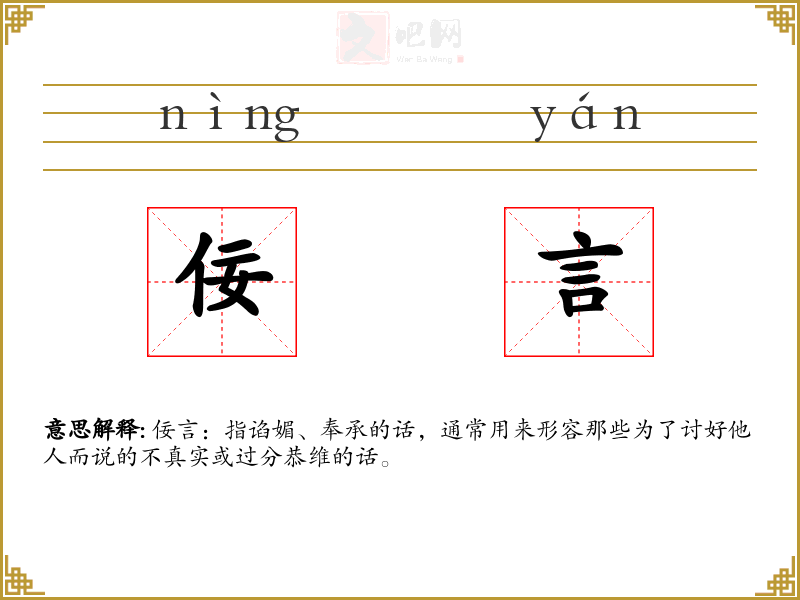

基本定义

佞言:指谄媚、奉承的话,通常用来形容那些为了讨好他人而说的不真实或过分恭维的话。

语境分析

- 文学:在古典文学中,佞言常用来描绘那些奸诈小人或谄媚之徒的言行,如《史记》中对某些官员的描述。

- 口语:在日常口语中,佞言可能被用来讽刺那些过分恭维他人的人,或者在描述某种不真诚的交流时使用。

- 专业领域:在心理学或人际关系研究中,佞言可能被用来分析某些人的行为模式,特别是在权力和影响力方面的应用。

示例句子

- 他总是说些佞言来讨好上司,但大家都知道他的真实意图。

- 在那个政治环境中,佞言成了晋升的通行证。

- 她虽然知道他的话是佞言,但仍然感到一丝安慰。

同义词与反义词

- 同义词:谄媚、奉承、巴结

- 反义词:直言、忠言、诤言

词源与演变

佞言的词源可以追溯到古代汉语,其中“佞”字本身就有谄媚、不正直的含义。随着时间的推移,这个词在文学和日常语言中都有所使用,但其负面含义一直保持不变。

文化与社会背景

在**传统文化中,佞言往往与奸诈、不诚实的行为联系在一起,被视为道德上的缺陷。在社会交往中,佞言可能会破坏人际关系的真诚性,因此在很多文化中都被视为不受欢迎的行为。

情感与联想

佞言通常会引起人们的警惕和反感,因为它暗示了一种不真诚和可能的欺骗。在个人交往中,遇到佞言可能会让人感到不安或怀疑对方的真实意图。

个人应用

在职场中,我曾遇到过同事使用佞言来讨好上级,这种行为虽然短期内可能带来一些好处,但长期来看,它破坏了团队的信任和真诚交流的基础。

创造性使用

在诗歌中,佞言可以被用来描绘虚伪的人际关系:

佞言如蜜,心似刀, 笑里藏刀,难逃。 真诚如水,流不尽, 佞言如烟,散无痕。

视觉与听觉联想

佞言可能让人联想到那些表面笑容满面,内心却充满算计的人。在视觉上,可能会联想到那些虚伪的笑容或不真诚的眼神。

跨文化比较

在英语中,与“佞言”相对应的词汇可能是“flattery”或“sycophancy”,它们在西方文化中同样被视为不真诚和负面的行为。

反思与总结

佞言作为一个词汇,不仅揭示了语言中对不真诚行为的批判,也反映了社会对真诚和诚信的重视。在个人语言学*和表达中,理解和正确使用佞言这样的词汇,有助于提升沟通的真诚性和有效性。

佞言

的字义分解

佞[ nìng ]

1.

(会意。从女,信省。本义:用花言巧语谄媚) 同本义。

【引证】

《说文》-佞,巧谄高材也。 《广雅》-佞,巧也。 《韩诗外传》-佞,谄也。 《国语·晋语》-佞之见佞,果丧其田。 《史记·周本纪》-为人佞巧。 《盐铁论·刺议》-以邪导人谓之佞。 《论语·公冶长》-焉用佞。 《书·吕刑》-非佞折狱,惟良折狱。 唐·柳宗元《答韦中立论师道书》-非佞誉诬谀之徒。

【组词】

佞王、 佞巧、 佞感、 佞道、 佞兑、 佞禄、 佞色、 佞恶、 佞口、 佞舌、 佞言、 佞给、 佞慧

14.

巧言谄媚的人。

【引证】

《英烈传》-全望陛下亲贤远佞,以调天和,以安黎庶。

【组词】

奸佞

[更多解释]

言[ yán ]

1.

(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-直言曰言,论难曰语。 《左传·襄公二十七年》-志以发言。 《左传·昭公九年》-志以定言。 《国语·周语上》-国人莫敢言,道路以目。 《法言·问神》-言,心声也。 《墨子经》-言,口之利也。 《庄子·外物》-言者所以在意。 晋·陶渊明《桃花源记》-具言所闻。 《后汉书·列女传》-趋机而言。 宋·司马光《资治通鉴·唐纪》-言于李??。 明·魏禧《大铁椎传》-言讫不见。 宋·王安石《游褒禅山记》-今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

【组词】

言绝、 言言、 言不尽意、 言戏、 言人人殊、 言笑自若、 言之无文、 言方行圆、 言信、 言爽、 言不顾行、 言欢

[更多解释]

【佞言】的常见问题

-

1.佞言的拼音是什么?佞言怎么读?

佞言的拼音是:nìng yán

-

2.佞言是什么意思?

佞言的意思是:逢迎讨好的话。