基本定义

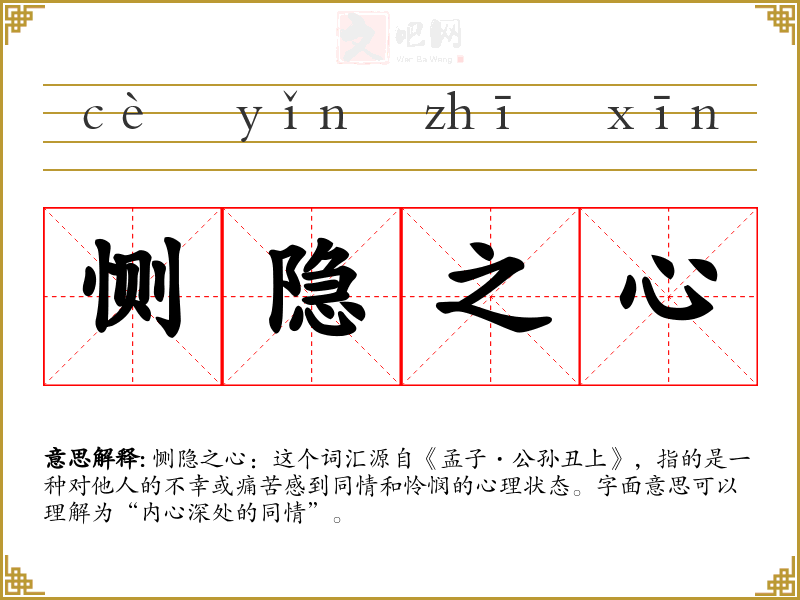

恻隐之心:这个词汇源自《孟子·公孙丑上》,指的是一种对他人的不幸或痛苦感到同情和怜悯的心理状态。字面意思可以理解为“内心深处的同情”。

语境分析

- 文学:在文学作品中,恻隐之心常被用来描述人物的善良和同情心,如“他看到流浪狗的可怜模样,不禁生出恻隐之心。”

- 口语:在日常对话中,人们可能会说“我对他的遭遇感到恻隐之心”,表达对他人的同情。

- 专业领域:在心理学或伦理学中,恻隐之心可能被视为一种道德情感,与同理心和道德判断相关。

示例句子

- 看到老人摔倒,他立刻上前扶起,表现出他的恻隐之心。

- 她对孤儿院的孩子们总是充满恻隐之心,经常去探望并捐赠物资。

- 在战争电影中,士兵们对敌方的伤员也表现出恻隐之心,这反映了人性的复杂性。

同义词与反义词

- 同义词:同情心、怜悯、慈悲、同理心。这些词汇都强调了对他人痛苦的理解和情感上的共鸣。

- 反义词:冷漠、无情、残忍。这些词汇表达了缺乏同情和怜悯的态度。

词源与演变

恻隐之心的词源可以追溯到古代汉语,特别是儒家思想中对道德情感的强调。随着时间的推移,这个词汇在现代汉语中仍然保持着其核心意义,但在使用上可能更加灵活和多样化。

文化与社会背景

在儒家文化中,恻隐之心被视为一种重要的道德品质,与仁爱和道德修养紧密相关。在社会交往中,表现出恻隐之心被认为是一种高尚的行为,有助于建立和谐的人际关系。

情感与联想

恻隐之心带给人的情感反应通常是温暖和积极的,因为它代表了人性中的善良和同情。这种情感可能会激发人们去帮助他人,促进社会正能量的传播。

个人应用

在日常生活中,我曾遇到过需要表现出恻隐之心的情境,比如在公共交通工具上看到老人或孕妇时主动让座,或者在社区活动中帮助需要帮助的人。

创造性使用

在诗歌中,我可以这样使用恻隐之心:

在寒冷的街头,

流浪者的身影,

触动了我的恻隐之心,

温暖如春的关怀,

化作一缕阳光,

照亮他的世界。视觉与听觉联想

恻隐之心可能会让人联想到温暖的画面,如阳光下的笑脸,或是柔和的音乐,如钢琴曲《月光》,这些都能唤起人们内心深处的同情和怜悯。

跨文化比较

在英语中,与“恻隐之心”相对应的词汇可能是“compassion”或“sympathy”,它们在西方文化中也代表着类似的情感和道德品质。

反思与总结

恻隐之心是一个富有深意的词汇,它不仅体现了人性的善良,也是社会和谐与道德建设的重要基石。在我的语言学习和表达中,理解和运用恻隐之心有助于我更好地与他人沟通,展现我的同情和关怀。

恻隐之心

的字义分解

隐[ yǐn,yìn ]

1.

藏匿;隐蔽。

【引证】

《说文》-隐,蔽也。 《尔雅》-隐,微也。 《国语·齐语》。注:“隐藏也。”-隐五刃。 《荀子·致仕》。注:“隐,亦蔽也。”-隐忌雍蔽之人。 《吕氏春秋·重言》。注:“隐,蔽也。”-桓公管仲虽善匿,弗能隐矣。 《文选·嵇康·琴赋》。注:“隐,幽深邃也。”-则盘纡隐深。 《左传·文公十八年》-昔帝鸿氏有不才子,掩义隐贼,好行凶德。 《史记·魏公子列传》-故隐居屠间。 三国魏·邯郸淳《笑林》-可以隐形。 宋·范仲淹《岳阳楼记》-日月隐耀。 明·魏学洢《核舟记》-各隐卷底。

【组词】

隐占身体、 隐遁、 隐谋、 隐秀、 隐候、 隐耀、 隐身术、 隐冒、 隐翳、 隐掩

11.

隐瞒。

【引证】

《论语·子路》-父为子隐,子为父隐。 宋·司马光《训俭示康》-上以无隐。

【组词】

隐欺、 隐情、 隐拒、 隐忍

[更多解释]

之[ zhī ]

1.

(会意。象艸过屮。枝茎益大。本义:出,生出,滋长)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-之,出也。象艸过屮,枝茎益大有所之,一者,地也。 《礼记》。俞樾平议:“此之字乃其本义。未之者,未出也。”-如语焉而未之然。

[更多解释]

恻隐之心

的分字组词恻隐之心

的相关词语【恻隐之心】的常见问题