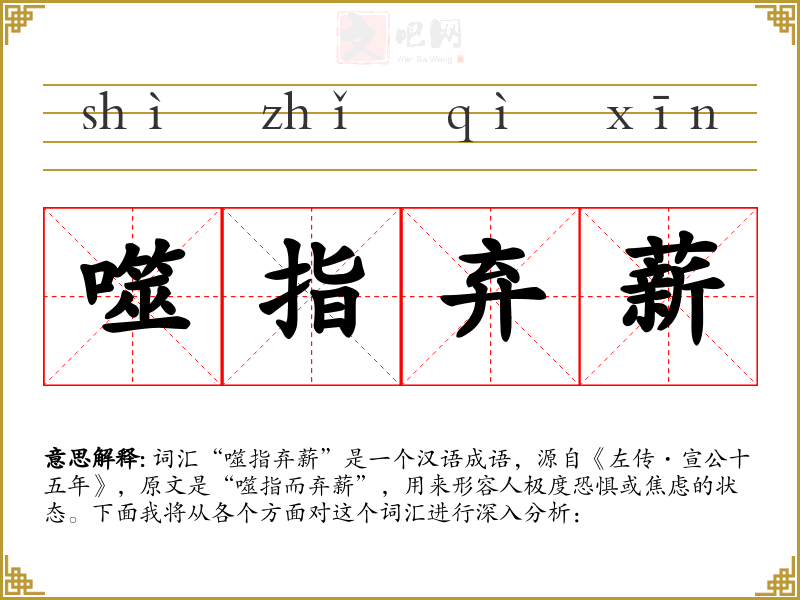

词汇“噬指弃薪”是一个汉语成语,源自《左传·宣公十五年》,原文是“噬指而弃薪”,用来形容人极度恐惧或焦虑的状态。下面我将从各个方面对这个词汇进行深入分析:

基本定义

“噬指弃薪”字面意思是咬手指、丢弃柴火。这个成语用来形容人在极度恐惧或焦虑时,不知所措,甚至做出一些不理智的行为。

语境分析

- 文学:在古典文学作品中,这个成语常用来描绘人物在危急时刻的心理状态。

- 口语:在日常口语中,这个成语不太常用,更多出现在书面语或正式场合。

- 专业领域:在心理学或行为学领域,可能会用来描述极端情绪反应下的行为模式。

示例句子

- 他在听到那个消息后,简直像是噬指弃薪,完全失去了平时的冷静。

- 面对突如其来的灾难,村民们噬指弃薪,不知如何是好。

同义词与反义词

- 同义词:惊慌失措、手足无措

- 反义词:镇定自若、从容不迫

词源与演变

“噬指弃薪”源自《左传》,是古代文献中对极端情绪反应的描述。随着时间的推移,这个成语的使用范围逐渐缩小,主要在文学作品中出现。

文化与社会背景

在**传统文化中,这个成语反映了古人对情绪控制的重视,强调在危机时刻保持冷静和理智。

情感与联想

这个成语给人一种紧张和不安的感觉,联想到了极端的情绪波动和失控的行为。

个人应用

在现实生活中,这个成语不太常用,但在描述某些紧急或危机情况时,可以用来增强表达的生动性。

创造性使用

在诗歌中,可以这样使用:“夜深人静,噬指弃薪,心乱如麻,梦回故里。”

视觉与听觉联想

- 视觉:可以联想到一个人在黑暗中咬手指,周围散落着柴火的画面。

- 听觉:可以联想到紧张的心跳声和急促的呼吸声。

跨文化比较

在其他语言中,可能没有完全对应的成语,但可以用类似的表达来描述类似的情绪状态。

反思与总结

“噬指弃薪”是一个富有文化内涵的成语,虽然在现代生活中使用频率不高,但它丰富了汉语的表达方式,有助于更生动地描绘人物的心理状态。在学*语言和表达时,了解这样的成语可以增加语言的深度和丰富性。

噬指弃薪

的字义分解

噬[ shì ]

1.

(形声。从口,筮(shì)声。本义:咬)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-噬,嗂也。喙也。 《易·杂卦》-噬嗑食也。 《左传·哀公十二年》-国狗之瘈,无不噬也。 《考工记·梓人》-欋杀援筮(噬)。 唐·柳宗元《三戒》-虎大骇,远遁;以为且噬己也,甚恐。 《明史·海瑞传》-康乃甘心鹰犬,搏噬善类,其罪又浮于高拱。

【组词】

噬指、 噬脐、 噬犬,噬狗、 噬搏

[更多解释]

薪[ xīn ]

1.

同本义。

【引证】

《说文》-薪,荛也。 《礼记·月令》。注:“大者可析谓之薪。”-收秩薪柴。 《周礼·委人》。注:“粗者曰薪,细者曰蒸。”-薪蒸材木。 《诗·小雅·无羊》-以薪以蒸。 《管子·轻重甲》-农夫得居装而卖其薪荛。 《礼记·曲礼》-某有负薪之忧。 《孟子》-毁伤其薪木。 《聊斋志异·狼三则》-顾野有麦场,场主积薪其中。

【组词】

薪火、 薪桂、 薪柴、 薪樵

5.

可以劈开来用的粗大木柴。

【引证】

《孟子·梁惠王上》-明足察秋毫之末,而不见舆薪。 唐·白居易《卖炭翁》-卖炭翁,伐薪烧炭南山中。 《资治通鉴·唐纪》-负薪刍助之。 宋·苏洵《六国论》-抱薪救火。

【组词】

薪采、 薪桂、 薪蒸、 薪火相传

[更多解释]

【噬指弃薪】的常见问题

-

1.噬指弃薪的拼音是什么?噬指弃薪怎么读?

噬指弃薪的拼音是:shì zhǐ qì xīn

-

2.噬指弃薪是什么意思?

噬指弃薪的意思是:噬指:咬手指。指母子眷念的感情。