基本定义

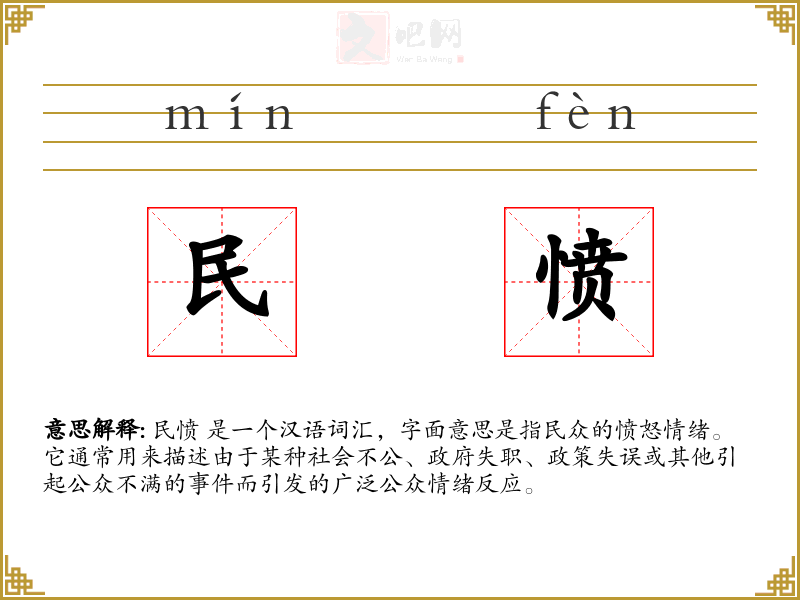

民愤 是一个汉语词汇,字面意思是指民众的愤怒情绪。它通常用来描述由于某种社会不公、政府失职、政策失误或其他引起公众不满的**而引发的广泛公众情绪反应。

语境分析

在不同的语境中,“民愤”可以有不同的强度和指向性。在文学作品中,它可能被用来描绘一个时代的社会矛盾和冲突;在口语中,它可能被用来表达对某个具体**的不满;在专业领域,如政治学或社会学,它可能被用来分析公众情绪与政治稳定之间的关系。

示例句子

- 政府的不作为引发了广泛的民愤。

- 这起**激起了民愤,导致***的抗议活动。

- 民愤如潮,迫使当局重新考虑其政策。

同义词与反义词

- 同义词:民怨、民怒、公愤

- 反义词:民心、民意、民望

同义词之间的细微差别在于强调的侧重点不同,例如“民怨”更侧重于抱怨,而“民愤”则侧重于愤怒的情绪。反义词则表达了公众的支持或期望。

词源与演变

“民愤”一词在古代文献中已有出现,但其现代用法更多地与近现代的社会和政治**相关。随着社会的发展,这个词的使用频率和影响力也在不断变化。

文化与社会背景

在**文化中,“民愤”往往与“民心”相对,强调的是民众的情绪反应。在特定的社会背景下,如政治改革、社会动荡时期,“民愤”的使用频率会增加,反映了公众对政府行为的敏感性和期待。

情感与联想

“民愤”这个词往往带有一种强烈的负面情感,让人联想到抗议、不满和冲突。它可能激发人们对社会正义的思考,也可能引发对政府责任的讨论。

个人应用

在日常生活中,如果遇到不公正的,人们可能会用“民愤”来形容自己的情绪反应,或者在社交媒体上表达对某的不满。

创造性使用

在诗歌中,可以将“民愤”融入对社会现象的批判,如:“民愤如火,燃烧着不公的夜空。”

视觉与听觉联想

视觉上,“民愤”可能让人联想到抗议者举着标语牌的画面;听觉上,可能让人想到抗议的口号声和群众的呼喊。

跨文化比较

在其他语言中,如英语,可能用“public outrage”或“popular indignation”来对应“民愤”,但其使用和文化背景可能有所不同。

反思与总结

“民愤”是一个强有力的词汇,它不仅反映了公众的情绪,也揭示了社会的问题。在语言学*和表达中,理解和恰当使用“民愤”可以帮助我们更准确地传达对社会现象的看法和感受。

民愤

的字义分解

民[ mín ]

1.

(指事。从古文之象。古文从母,取蕃育意。古代指黎民百姓,平民。与君、官对称)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,古文从母。取蕃育也,上下众多意,指事。-民,众萌也。从古文之象。 《广雅》。按,土著者曰民,外来者曰氓。-民,氓也。 《谷梁传·成公元年》-古者有四民,有士民,有商民,有农民,有工民。 《左传·桓公六年》-夫民神之主也。 《左传·闵公元年》-无子曰兆民。诸侯曰万民。 《书·舜典》-黎民阻饥。 《书·盘庚上》-民不适有居。 《诗·小雅·何草不黄》-哀我征夫,独为匪民。 《论语·泰伯》-民可使由之,不可使知之。 《史记·项羽本纪》-吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。 《孟子·尽心下》-民为贵,社稷次之,君为轻。

【组词】

民夫、 民户、 民居、 民服、 民宅、 民望、 民牧、 民情、 民役、 民利、 民命、 民和、 汉民;回民;藏民;民壮、 渔民;农民;牧民;民膏、 民经、 民熙物阜、 民害、 民力、 民脂、 民财、 民纪、 民祗

[更多解释]

愤[ fèn ]

1.

(形声。从心,贲(bēn)声。从“心”,表示与心情等有关。本义:郁结于心;憋闷)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-愤,懑也。 《楚辞·九章·惜诵》-发愤以杼情。 《后汉书·王符传》-志意蕴愤。

【组词】

愤切、 愤悁、 愤薄、 愤厥

[更多解释]

【民愤】的常见问题

-

1.民愤的拼音是什么?民愤怎么读?

民愤的拼音是:mín fèn

-

2.民愤是什么意思?

民愤的意思是:人民的愤恨。