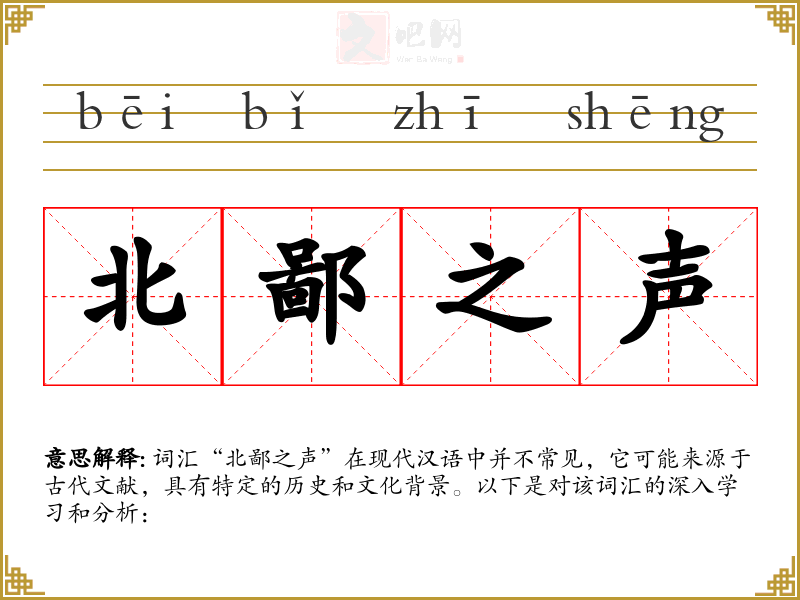

词汇“北鄙之声”在现代汉语中并不常见,它可能来源于古代文献,具有特定的历史和文化背景。以下是对该词汇的深入学*和分析:

基本定义

“北鄙之声”字面意思是指来自北方边远地区的声音或音乐。其中,“北鄙”指的是北方的边远地区,“之声”则指的是那里的声音或音乐。

语境分析

在古代文学中,“北鄙之声”可能用来形容北方边远地区的音乐或声音,带有一定的地域特色和文化意味。在现代语境中,这个词汇可能较少使用,除非是在特定的历史或文化研究中。

示例句子

- 古代文献中记载:“北鄙之声,悠远而深沉,令人心旷神怡。”

- 在一场关于**古代音乐的讲座中,教授提到了“北鄙之声”,用以描述北方边远地区的独特音乐风格。

同义词与反义词

- 同义词:北方之音、边疆乐声

- 反义词:南国之音、中原乐声

词源与演变

“北鄙之声”可能源自古代对地域文化的描述,随着时间的推移,这个词汇的使用频率可能有所下降,但在特定的历史或文化研究中仍会被提及。

文化与社会背景

在古代**,北方边远地区往往被视为荒凉、野蛮之地,但同时也孕育了独特的文化和音乐。因此,“北鄙之声”可能带有对这些地区文化的赞美或好奇。

情感与联想

提到“北鄙之声”,可能会让人联想到辽阔的北方大地、苍凉的风声和独特的民族音乐,带来一种遥远而神秘的情感体验。

个人应用

在现代生活中,这个词汇可能较少直接应用,但在学***古代音乐或文化时,可能会遇到相关的讨论和研究。

创造性使用

在创作一首关于**北方边远地区的诗歌时,可以写道:“北鄙之声,穿越千年的风霜,在古老的琴弦上跳跃,诉说着不为人知的故事。”

视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一幅描绘北方边远地区的风景画,配以具有地方特色的音乐,如马头琴的演奏,来增强“北鄙之声”的视觉和听觉联想。

跨文化比较

在其他文化中,可能没有直接对应的词汇,但可以比较不同文化中对边远地区音乐的描述和理解。

反思与总结

“北鄙之声”作为一个具有特定历史和文化背景的词汇,虽然在现代汉语中不常见,但在学*和研究古代音乐和文化时,具有一定的价值和意义。通过对这个词汇的深入了解,可以更好地理解古代的地域文化和音乐特色。

北鄙之声

的字义分解

北[ běi,bèi ]

1.

方位名。与“南”相对。

【引证】

朱骏声《说文通训定声》-人坐立皆面明背暗,故以背为南北之北。 《老子》。王力按,山北为阴,山南为阳,老子的话等于说万物负背而抱南。-万物负阴而抱阳。 宋·范仲淹《岳阳楼记》-然则北通巫峡。 宋·苏轼《石钟山记》-南声函胡,北音清越。 《史记·项羽本纪》-沛公北向坐。 明·归有光《项脊轩志》-又北向。

【组词】

正北;西北;东北;北邙、 北闱(清代在顺天(今北京)的乡试称“北闱”,在江宁(今南京)的乡试称“南闱”、 北里、 北阙、 北鄙、 北雍、 北邙乡女、 北津

9.

败逃的军队。

【引证】

《战国策·燕策一》-燕兵独追北,入至临淄。

[更多解释]

鄙[ bǐ ]

1.

(形声。从邑,啚(bǐ)声。本义:五百家(周代户口单位))。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-鄙,五酂为鄙。 《周礼·遂人》-五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂。 《周礼·宰夫》。注:“五百家为鄙。”-县都之治。 《周礼·太宰》。注:“都之所居曰鄙。都鄙距国五百里,为王子弟公卿大夫采地。”-以八卿治都鄙。 《吕氏春秋》。高诱注:“鄙,五百家也。”-命司徒,循行县鄙。

[更多解释]

之[ zhī ]

1.

(会意。象艸过屮。枝茎益大。本义:出,生出,滋长)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-之,出也。象艸过屮,枝茎益大有所之,一者,地也。 《礼记》。俞樾平议:“此之字乃其本义。未之者,未出也。”-如语焉而未之然。

[更多解释]

北鄙之声

的分字组词北鄙之声

的相关词语【北鄙之声】的常见问题