基本定义

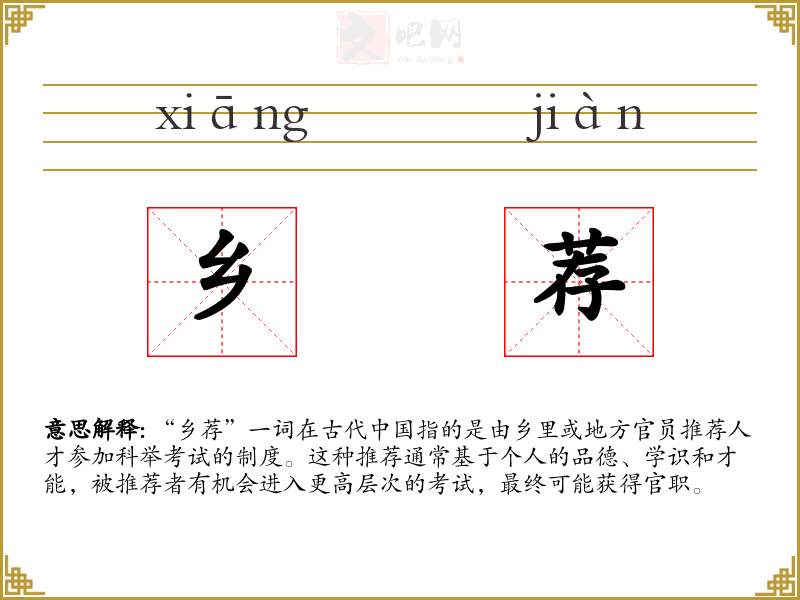

“乡荐”一词在古代**指的是由乡里或地方官员推荐人才参加科举考试的制度。这种推荐通常基于个人的品德、学识和才能,被推荐者有机会进入更高层次的考试,最终可能获得官职。

语境分析

- 文学语境:在古典文学作品中,“乡荐”常被用来描述主人公的出身和奋斗历程,如《儒林外史》中就有关于乡荐的描述。

- 口语语境:在现代口语中,“乡荐”较少直接使用,但可能会在讨论历史或教育制度时提及。

- 专业领域:在历史学、教育学等领域,“乡荐”是一个重要的研究课题,用以探讨古代**的选拔制度和社会结构。

示例句子

- 他因在乡里的学识和品德出众,被乡荐参加明年的科举考试。

- 古代的乡荐制度旨在选拔地方上的优秀人才,为国家输送新鲜血液。

- 乡荐的名额有限,竞争非常激烈,每个候选人都必须经过严格的考核。

同义词与反义词

- 同义词:推荐、举荐、保荐(这些词汇在不同程度上都指代推荐某人或某物的行为)

- 反义词:排斥、拒绝、不推荐(这些词汇表示不支持或反对某人或某物)

词源与演变

“乡荐”一词源于**古代的科举制度,随着科举制度的废除,这个词汇的使用逐渐减少。在现代汉语中,它更多地出现在历史文献或学术讨论中。

文化与社会背景

在**古代社会,乡荐制度是选拔官员的重要途径之一,它体现了当时社会对人才的重视和对地方自治的尊重。这种制度在一定程度上促进了社会流动和文化传承。

情感与联想

“乡荐”一词可能让人联想到古代士人的奋斗和理想,以及科举制度下的社会结构和文化传统。它带有一定的历史感和文化底蕴,可能激发人们对传统文化的兴趣和尊重。

个人应用

在现代生活中,“乡荐”一词可能不常直接使用,但在讨论教育公平、选拔制度等话题时,可以作为一个历史案例来分析和借鉴。

创造性使用

在创作一首关于古代士人奋斗的诗歌时,可以使用“乡荐”一词来描绘主人公的起点和努力:

乡荐之路,荆棘满途,

士子心志,坚如磐石。

书卷翻飞,笔墨纵横,

只为一朝,金榜题名。视觉与听觉联想

结合古代科举考试的场景,可以想象一幅画面:士子们在乡试中奋笔疾书,考官们严肃认真地审阅试卷。这样的场景可能伴随着古琴的悠扬旋律,营造出一种古朴而庄重的氛围。

跨文化比较

在其他文化中,类似的选拔制度可能被称为“推荐”或“提名”,但具体的制度和运作方式会有所不同。例如,古罗马的“推荐制度”与**的“乡荐”在目的和形式上都有差异。

反思与总结

“乡荐”作为一个历史词汇,虽然在现代汉语中使用频率不高,但它承载了丰富的历史文化信息。了解和学*这个词汇,有助于我们更深入地理解*古代的社会结构和选拔制度,对于语言学和文化传承都具有重要意义。

乡荐

的字义分解

乡[ xiāng ]

1.

(会意。据甲骨文,像二人对食形。“‘鄉’和‘饗’原本是一字…整个字像两个人相向对坐,共食一簋的情状。本义是用酒食款待别人,是“饗”的古字)。

2.

“乡”假借为行政区域名。

【引证】

《说文》-乡,国离邑民所封乡也。啬夫别治封圻之内六乡六卿治之。 《周礼·大司徒》。注:“万二千五百家。”-五州为乡。 《广雅》-十邑为乡,是三千六百家为一乡。 《礼记·王制》-习乡尚齿。 《庄子·逍遥游》-行比一乡。 《左传·庄公十年》-其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”

[更多解释]

荐[ jiàn ]

1.

(形声。从草,存声。本义:草垫子) 同本义。

【引证】

《说文》。按,凡亲地者谓之筵,加于筵者谓之席。席即因也,重于筵也。-荐,薦席也。

2.

再;又;接连。

【引证】

《尔雅》-荐,再也。 《小尔雅》-荐,重也。 《左传·僖公十三年》-晋荐饥。 《左传·定公四年》-以荐食上国。 《国语·鲁语上》-饥馑荐降。

【组词】

荐仍、 荐更、 荐臻、 荐饥

[更多解释]

【乡荐】的常见问题

-

1.乡荐的拼音是什么?乡荐怎么读?

乡荐的拼音是:xiāng jiàn

-

2.乡荐是什么意思?

乡荐的意思是:唐宋应试进士,由州县荐举,称"乡荐"