基本定义

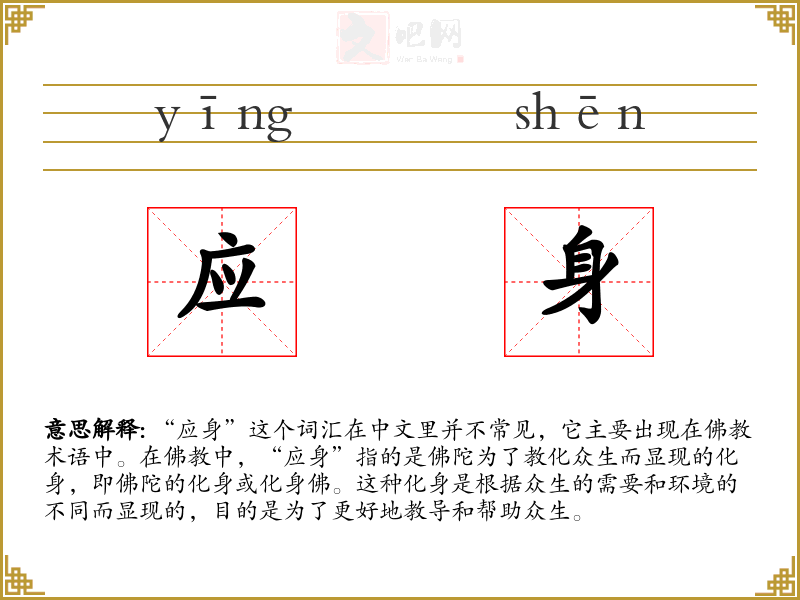

“应身”这个词汇在中文里并不常见,它主要出现在术语中。在中,“应身”指的是佛陀为了教化众生而显现的化身,即佛陀的化身或化身佛。这种化身是根据众生的需要和环境的不同而显现的,目的是为了更好地教导和帮助众生。

语境分析

在文献和讨论中,“应身”通常与“法身”和“报身”一起讨论,这三者合称为“三身”。在文学作品中,这个词汇可能被用来象征某种形式的救赎或启示。在口语中,除非是在特定的或哲学讨论中,否则这个词汇不太常用。

示例句子

- 在**经典中,佛陀的应身显现,以适应不同众生的根机和需要。

- 他的行为如同应身一般,总是能够恰到好处地帮助他人。

- 在这幅画中,艺术家描绘了佛陀的应身,象征着慈悲与智慧的结合。

同义词与反义词

同义词:化身、分身 反义词:本体、真身

词源与演变

“应身”一词源自经典,特别是大乘的教义中。随着**的传播,这个词汇也被引入到其他语言中,但其核心意义保持不变。

文化与社会背景

在文化中,“应身”是一个重要的概念,它体现了关于慈悲和智慧的教义。在社会背景中,这个词汇可能被用来描述那些能够根据不同情况灵活应对的人或行为。

情感与联想

对于信仰的人来说,“应身”可能带来一种安慰和希望的感觉,因为它象征着佛陀的无尽慈悲和智慧。对于非信徒来说,这个词汇可能引发对象征和哲学思考的兴趣。

个人应用

在日常生活中,“应身”这个词汇可能不太常用,除非是在讨论**或哲学话题时。然而,它可以被用来形容那些能够灵活适应不同环境和人际关系的人。

创造性使用

在诗歌中,可以使用“应身”来描绘一个能够适应各种生活挑战的人:

他如佛陀的应身, 在风雨中显现, 以智慧和慈悲, 化解世间的苦难。

视觉与听觉联想

在视觉上,“应身”可能让人联想到艺术中的佛陀形象,特别是那些描绘佛陀化身的图像。在听觉上,这个词汇可能让人想起音乐或诵经声,这些声音常常与**仪式和冥想联系在一起。

跨文化比较

在其他语言中,如英语,“应身”可能被翻译为“incarnation”或“manifestation”,这些词汇在西方和哲学中也有类似的含义,但具体的文化和背景可能有所不同。

反思与总结

“应身”是一个富有深意的术语,它不仅体现了的教义,也提供了关于适应性和灵活性的哲学思考。在学*这个词汇时,我们可以更深入地理解**和文化背景对语言的影响,同时也能够将这种灵活性和适应性的概念应用到日常生活中。

应身

的字义分解

应[ yīng,yìng ]

1.

应和,响应。

【引证】

《国语·晋语》-龟往离散以应我。 《战国策·齐策》-齐王不应。 《吕氏春秋·顺说》-宋王无以应。 《韩非子·喻老》-桓侯不应。 《列子·汤问》-河曲智叟无以应。 《史记·陈涉世家》-佣者笑而应。 《史记·陈涉世家》-宜多应者。 汉·贾谊《过秦论》-云集响应。 《资治通鉴·唐纪》-应者近万人。 明·刘基《郁离子·千里马篇》-金色而玉应。 《聊斋志异·促织》-每闻琴瑟之声,则应节而舞。

【组词】

一呼百应;里应外合;应口、 应昂、 应嘴、 应响、 应机赴节、 应合、 应佛僧、 应令

9.

受;接受。

【引证】

《南史·虞荔传》-迫切不得已,乃应命至都。

【组词】

应事、 应役、 应供、 应约

[更多解释]

身[ shēn ]

1.

(象形。象人之形。本义:身躯的总称)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,身的本义是人的躯干。-身,躬也。象人之形。 《论语·乡党》-必有寝礼,长一身有半。 王述之《经义述闻》-人自项以下,踵以上,总谓之身。颈以下,股以上,亦谓之身。 《诗·秦风·黄鸟》-人百其身。 《礼记·哀公问》-身也者,亲之枝也。 《礼记·祭义》-身也者,父母之遗体也。 《孟子·告子下》-饿其体肤,空乏其身。 《楚辞·九歌·国殇》-身首离兮心不惩。 明·于谦《石灰吟》-粉骨碎身浑不怕,要留青白在人间。 《史记·项羽本纪》-项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

【组词】

身边钱、 身品、 身伴、 身边人、 身首分离、 身殃、 身牖、 身无长物

[更多解释]

【应身】的常见问题

-

1.应身的拼音是什么?应身怎么读?

应身的拼音是:yīng shēn

-

2.应身是什么意思?

应身的意思是:佛教语。指佛﹑菩萨为度化众生,随宜显现各种形象不同的化身。