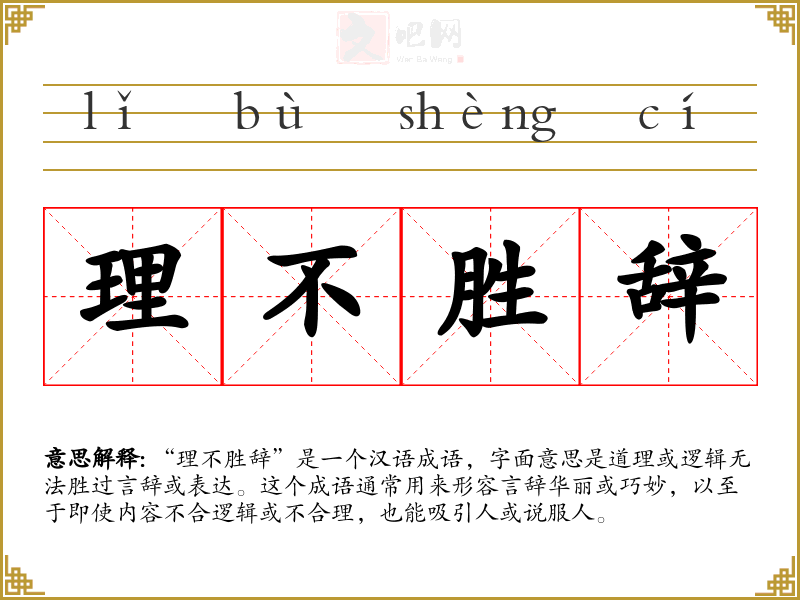

基本定义

“理不胜辞”是一个汉语成语,字面意思是道理或逻辑无法胜过言辞或表达。这个成语通常用来形容言辞华丽或巧妙,以至于即使内容不合逻辑或不合理,也能吸引人或说服人。

语境分析

在文学作品中,“理不胜辞”常用来批评那些过分注重文辞而忽视内容真实性和逻辑性的作品。在口语中,这个成语可能用来形容某人的辩论技巧高超,即使论点不充分也能说服他人。在专业领域,如法律或辩论中,这个成语可能用来描述那些擅长用言辞技巧而非逻辑推理取胜的策略。

示例句子

- 他的演讲虽然内容空洞,但因为“理不胜辞”,还是赢得了不少掌声。

- 这篇文章虽然“理不胜辞”,但缺乏实质内容,读者很难从中获得真正的知识。

- 在法庭上,律师的“理不胜辞”往往能扭转局势,即使证据并不充分。

同义词与反义词

- 同义词:言过其实、花言巧语

- 反义词:言之有物、理直气壮

词源与演变

“理不胜辞”这个成语源自**古代的文学批评,特别是在评价诗歌和散文时,批评家们会使用这个成语来指出作品中存在的问题。随着时间的推移,这个成语的使用范围扩大,不仅限于文学批评,也用于日常交流和专业讨论中。

文化与社会背景

在**文化中,“理不胜辞”反映了对于言辞和内容之间平衡的重视。在传统观念中,内容的真实性和逻辑性被认为比言辞的华丽更为重要。这个成语在社会交流中提醒人们,不应仅被表面的言辞所迷惑,而应深入探究背后的真实含义。

情感与联想

这个成语可能引起人们对表面功夫和实质内容的反思,以及对言辞技巧和真实沟通之间差异的思考。它可能让人联想到那些擅长用言辞掩盖真相或误导他人的情境。

个人应用

在日常生活中,我们可能遇到过那些擅长用言辞说服他人,但实际上并没有提供多少有价值信息的人。这种情况下,“理不胜辞”这个成语就能很好地描述这种行为。

创造性使用

在诗歌中,可以这样使用:“他的言辞如春风拂面,却‘理不胜辞’,未能触及心灵的深处。”

视觉与听觉联想

想象一个演讲者站在台上,言辞华丽但内容空洞,观众虽然被吸引但内心感到空虚。这种场景可以与“理不胜辞”这个成语联系起来。

跨文化比较

在英语中,类似的表达可能是“style over substance”,意指形式重于内容。这个表达在西方文化中也用来批评那些过分注重表面而忽视实质的情况。

反思与总结

“理不胜辞”这个成语提醒我们在交流和表达时,应注重内容的真实性和逻辑性,而不仅仅是言辞的华丽。在语言学*和表达中,理解这个成语的含义和应用场景,有助于我们更有效地沟通和批判性地思考。

理不胜辞

的字义分解

理[ lǐ ]

1.

(形声。从玉,里声。本义:加工雕琢玉石)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-理,治玉也。顺玉之文而剖析之。 《韩非子·解老》-理者,成物之文也。长短大小、方圆坚脆、轻重白黑之谓理。 《韩非子·和氏》-王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰:“和氏之璧。” 《战国策·秦策三》-郑人谓玉未理者璞。

[更多解释]

辞[ cí ]

1.

(会意。本义:诉讼,打官司)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,分争辩讼谓之辞。-辞,讼也。 《后汉书·周纡传》。注:“辞案犹今案牍也。”-善于辞案条教。 《书·吕刑》-皇帝请问下民,鳏寡有辞于苗。

[更多解释]

理不胜辞

的分字组词理不胜辞

的相关词语yī lǐ guàn zhī

一yī yán qióng lǐ

一言穷yī miàn ér lǐ

一面儿wàn wú cǐ lǐ

万无此yī dīng bù shí

一丁yī bù zuò,èr bù xiū

一yī bū zuò,èr bù xiū

一yī bù yā zhòng,bǎi bù suí yī

一bù fēn shèng fù

不分bù fēn shèng bài

不分bù kě shèng jù

不可bù kě shèng shū

不可yī jiā zhī cí

一家之yī yán bàn cí

一言半yī nuò wú cí

一诺无yī cí

一【理不胜辞】的常见问题