基本定义

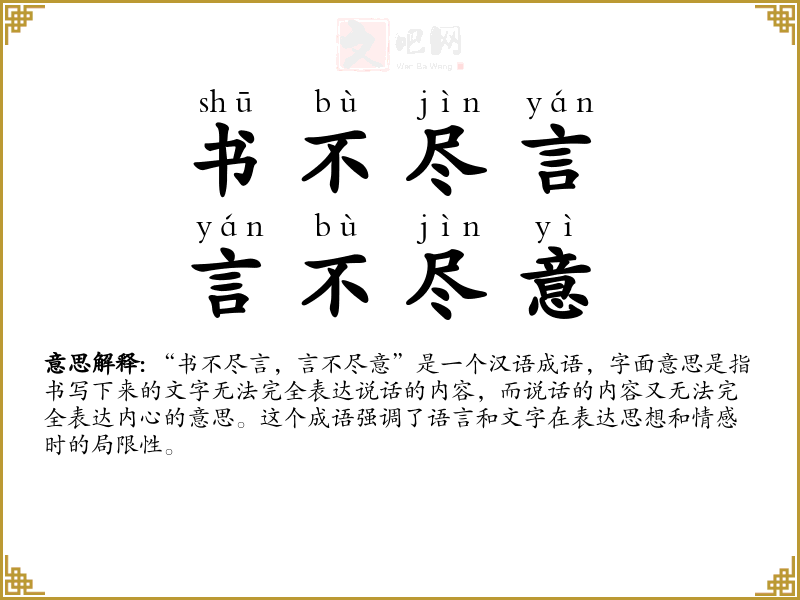

“书不尽言,言不尽意”是一个汉语成语,字面意思是指书写下来的文字无法完全表达说话的内容,而说话的内容又无法完全表达内心的意思。这个成语强调了语言和文字在表达思想和情感时的局限性。

语境分析

- 文学:在文学作品中,这个成语常用来表达作者对作品无法完全传达其深意的遗憾,如在诗歌、散文或小说中。

- 口语:在日常对话中,人们可能用这个成语来表达对某件事情的复杂感受,或者在讨论深奥话题时表达语言的局限。

- 专业领域:在哲学、语言学或心理学等领域,这个成语可能被用来探讨语言和思维的关系。

示例句子

- 他的诗集出版了,但他在后记中写道:“书不尽言,言不尽意,希望读者能感受到我未尽的情感。”

- 在讨论宇宙的奥秘时,科学家感叹道:“书不尽言,言不尽意,我们对宇宙的理解还只是冰山一角。”

- 她试图向朋友解释她的梦境,但最终只能说:“书不尽言,言不尽意,我的梦太复杂了。”

同义词与反义词

- 同义词:言不尽意、词不达意、意在言外

- 反义词:言简意赅、一语中的

词源与演变

这个成语出自《左传·宣公十五年》:“书不尽言,言不尽意。”原指书信无法完全表达说话的内容,后来泛指语言和文字的表达局限性。

文化与社会背景

在**传统文化中,这个成语反映了人们对语言表达局限性的认识,也体现了对文字和语言的敬畏。在现代社会,这个成语仍然被广泛使用,尤其是在强调沟通和表达重要性的场合。

情感与联想

这个成语给人一种深沉和哲思的感觉,让人联想到语言的美丽和局限,以及人与人之间沟通的复杂性。它提醒我们在表达时要更加用心和细致。

个人应用

在写作时,我常常感到“书不尽言,言不尽意”的困扰,尤其是在试图表达复杂的情感或深奥的思想时。这个成语帮助我认识到语言的局限,并鼓励我寻找更有效的表达方式。

创造性使用

在诗歌中,我可以这样使用:

墨迹未干,心事已远,

书不尽言,言不尽意。

字字珠玑,句句含泪,

愿你读懂,我未尽的诗。视觉与听觉联想

想象一幅画面:一位作家坐在昏黄的灯光下,笔尖在纸上徘徊,眉头紧锁,似乎在努力捕捉那些无法用言语表达的情感。背景音乐可以是缓慢而深沉的钢琴曲,增添一种沉思和内省的氛围。

跨文化比较

在英语中,类似的表达有“The pen is mightier than the sword”(笔比剑更有力),强调文字的力量,但并不直接表达语言的局限性。在其他文化中,可能也有类似的成语或谚语来表达类似的概念。

反思与总结

“书不尽言,言不尽意”这个成语深刻地揭示了语言和文字在表达思想和情感时的局限性。它不仅是一个语言现象,也是一个哲学问题,提醒我们在沟通和表达时要更加深入和细致。在语言学*和表达中,理解和运用这个成语可以帮助我们更好地把握语言的本质和功能。

书不尽言,言不尽意

的字义分解

书[ shū ]

1.

(形声。从聿,者声。聿(yù),即笔。隶书省“者”成“曰”。《说文》:“书,箸也。”箸(著)即显明。合起来表示用笔使文字显明,“者、箸”音近,故“者”有表意作用。本义:书写,记录,记载)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按说文序云:“著于竹帛谓之书。”-書,著也。 《周礼·保氏》-五曰六书。 朱骏声《说文通训定声》-作书。上古以刀录于竹若木,中古以漆画于帛,后世以墨写于纸。 《易·系辞》-易之以书契。 《尚书序》疏-书者,以笔画记之辞。 《论语·卫灵公》-子张书诸绅。 《史记·陈涉世家》-乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。 明·高启《书博鸡者事》-大书一“屈”字,以两竿夹揭之,走诉行御史台。 方苞《狱中杂记》-众言同,于是乎书。

【组词】

书候、 书孽、 书记手、 书画卯酉、 书文、 书抄、 书具、 书券、 书砚、 书狱、 书命、 书格、 书帖

[更多解释]

尽[ jìn,jǐn ]

1.

(尽原为“盡”的俗字;今为“盡”的简化字。会意。甲骨文字形表示手持刷子洗刷器皿。盛东西的器皿只有空了才能洗刷。本义:器物中空) 同本义。

【引证】

《说文》-盡,器中空也。

【组词】

尽觞、 尽光

3.

竭;完;没有了。

【引证】

《广韵》-尽,竭也,终也。 《小尔雅》-尽,止也。 《墨子经》-尽莫不然也。 《礼记·哀公问》。疏:“谓竭尽。”-固民自尽。 《孟子》-尽信书。 《礼记·曲礼》-虚坐尽后,食坐尽前。 《孟子》-尽信书。 《礼记·曲礼》-虚坐尽后,食坐尽前。 《墨子·公输》-攻械尽。 《墨子·七患》-民力尽于无用。 《荀子·哀公》-马力尽矣。 晋·陶渊明《桃花源记》-林尽水源。 唐·王维《观猎》诗-雪尽马蹄轻。 唐·柳宗元《捕蛇者说》-以尽吾齿。 唐·柳宗元《柳河东集·三戒》-尽其肉。 《资治通鉴》-烧尽北船。 清·徐珂《清稗类钞·战事类》-必尽吾力。 《聊斋志异·狼三则》-担中肉尽,止有剩骨。

【组词】

尽言、 尽志、 尽哀、 尽盘将军、 尽敬

[更多解释]

言[ yán ]

1.

(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-直言曰言,论难曰语。 《左传·襄公二十七年》-志以发言。 《左传·昭公九年》-志以定言。 《国语·周语上》-国人莫敢言,道路以目。 《法言·问神》-言,心声也。 《墨子经》-言,口之利也。 《庄子·外物》-言者所以在意。 晋·陶渊明《桃花源记》-具言所闻。 《后汉书·列女传》-趋机而言。 宋·司马光《资治通鉴·唐纪》-言于李??。 明·魏禧《大铁椎传》-言讫不见。 宋·王安石《游褒禅山记》-今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

【组词】

言绝、 言言、 言不尽意、 言戏、 言人人殊、 言笑自若、 言之无文、 言方行圆、 言信、 言爽、 言不顾行、 言欢

[更多解释]

言[ yán ]

1.

(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-直言曰言,论难曰语。 《左传·襄公二十七年》-志以发言。 《左传·昭公九年》-志以定言。 《国语·周语上》-国人莫敢言,道路以目。 《法言·问神》-言,心声也。 《墨子经》-言,口之利也。 《庄子·外物》-言者所以在意。 晋·陶渊明《桃花源记》-具言所闻。 《后汉书·列女传》-趋机而言。 宋·司马光《资治通鉴·唐纪》-言于李??。 明·魏禧《大铁椎传》-言讫不见。 宋·王安石《游褒禅山记》-今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

【组词】

言绝、 言言、 言不尽意、 言戏、 言人人殊、 言笑自若、 言之无文、 言方行圆、 言信、 言爽、 言不顾行、 言欢

[更多解释]

尽[ jìn,jǐn ]

1.

(尽原为“盡”的俗字;今为“盡”的简化字。会意。甲骨文字形表示手持刷子洗刷器皿。盛东西的器皿只有空了才能洗刷。本义:器物中空) 同本义。

【引证】

《说文》-盡,器中空也。

【组词】

尽觞、 尽光

3.

竭;完;没有了。

【引证】

《广韵》-尽,竭也,终也。 《小尔雅》-尽,止也。 《墨子经》-尽莫不然也。 《礼记·哀公问》。疏:“谓竭尽。”-固民自尽。 《孟子》-尽信书。 《礼记·曲礼》-虚坐尽后,食坐尽前。 《孟子》-尽信书。 《礼记·曲礼》-虚坐尽后,食坐尽前。 《墨子·公输》-攻械尽。 《墨子·七患》-民力尽于无用。 《荀子·哀公》-马力尽矣。 晋·陶渊明《桃花源记》-林尽水源。 唐·王维《观猎》诗-雪尽马蹄轻。 唐·柳宗元《捕蛇者说》-以尽吾齿。 唐·柳宗元《柳河东集·三戒》-尽其肉。 《资治通鉴》-烧尽北船。 清·徐珂《清稗类钞·战事类》-必尽吾力。 《聊斋志异·狼三则》-担中肉尽,止有剩骨。

【组词】

尽言、 尽志、 尽哀、 尽盘将军、 尽敬

[更多解释]

书不尽言,言不尽意

的分字组词书不尽言,言不尽意

的相关词语yī zì shū

一字yī jiā shū

一家yī zhé shū

一折yī xíng shū

一行yī dīng bù shí

一丁yī bù zuò,èr bù xiū

一yī bū zuò,èr bù xiū

一yī bù yā zhòng,bǎi bù suí yī

一yī zuò jìn qīng

一坐yī zuò jìn jīng

一坐yī zuò jìn qīng

一座yī zuò jìn jīng

一座yī piān zhī yán

一偏之yī jiā zhī yán

一家之yī jiā yán

一家yī shí xì yán

一时戏yī piān zhī yán

一偏之yī jiā zhī yán

一家之yī jiā yán

一家yī shí xì yán

一时戏yī dīng bù shí

一丁yī bù zuò,èr bù xiū

一yī bū zuò,èr bù xiū

一yī bù yā zhòng,bǎi bù suí yī

一yī zuò jìn qīng

一坐yī zuò jìn jīng

一坐yī zuò jìn qīng

一座yī zuò jìn jīng

一座yī xīn yī yì

一心一yī yì

一yī yì gū xíng

一wàn shì rú yì

万事如【书不尽言,言不尽意】的常见问题

-

1.书不尽言,言不尽意的拼音是什么?书不尽言,言不尽意怎么读?

书不尽言,言不尽意的拼音是:shū bù jìn yán,yán bù jìn yì

-

2.书不尽言,言不尽意是什么意思?

书不尽言,言不尽意的意思是:书:书信。信中难以充分表达其意。指语言、文字不容易完全确切地表达思想内容。