基本定义

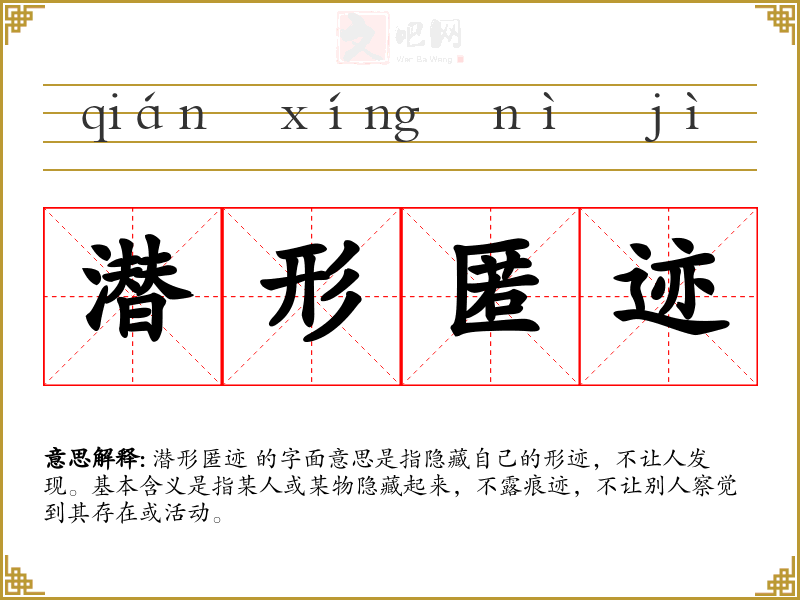

潜形匿迹 的字面意思是指隐藏自己的形迹,不让人发现。基本含义是指某人或某物隐藏起来,不露痕迹,不让别人察觉到其存在或活动。

语境分析

- 文学:在文学作品中,潜形匿迹常用于描述神秘或隐秘的角色,如**、隐士或幽灵。

- 口语:在日常对话中,这个词组可能用来形容某人悄悄地离开或隐藏起来,不让别人知道。

- 专业领域:在军事或情报领域,潜形匿迹可能指代隐蔽行动或秘密任务。

示例句子

- 他在会议中途潜形匿迹,没有人注意到他何时离开。

- 那个**潜形匿迹多年,最终还是被情报机构捕获。

- 森林中的野生动物懂得如何潜形匿迹,以避免被猎人发现。

同义词与反义词

- 同义词:隐匿、藏匿、潜伏、隐蔽

- 反义词:显露、暴露、现身、公开

词源与演变

潜形匿迹 由“潜”和“匿”两个动词组成,分别表示隐藏和隐蔽。这个词组在古代汉语中已有使用,现代汉语中仍然保留其原始意义,但在使用频率上可能不如一些更常用的词汇。

文化与社会背景

在**文化中,潜形匿迹有时与道家的隐逸思想相关,强调隐居和避世。在社会背景中,这个词组可能与隐私保护和秘密行动有关。

情感与联想

这个词组给人以神秘和隐秘的感觉,可能引发对未知和隐藏事物的好奇心。在情感上,它可能与紧张、神秘或不安相关联。

个人应用

在日常生活中,潜形匿迹可能用于描述某人悄悄离开聚会或工作场所,或者在游戏中描述玩家隐藏自己的位置。

创造性使用

在诗歌中,可以这样使用:

夜幕低垂,星辰潜形匿迹, 唯有月光,静静洒落人间。

视觉与听觉联想

- 视觉:想象一个黑暗的森林,一个人影悄然无息地移动,不留痕迹。

- 听觉:想象一段安静的背景音乐,伴随着轻微的树叶摩擦声,营造出一种隐秘的氛围。

跨文化比较

在英语中,类似的表达可能是 "go into hiding" 或 "disappear without a trace",虽然表达方式不同,但传达的隐秘和隐藏的概念是相似的。

反思与总结

潜形匿迹 是一个富有诗意和隐秘感的词汇,适用于描述各种隐秘和隐藏的情境。在语言学*和表达中,它提供了一种描述隐秘行为和状态的精确方式,增强了语言的表达力和丰富性。

潜形匿迹

的字义分解

潜[ qián ]

1.

(形声。本义:没入水中,而且在水下活动)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。朱骏声按:没水以涉曰潜。-潜,涉水也。 《易·乾龙》-潜龙。 《诗·小雅·正月》-潜虽伏矣。 曹植《情诗》-游鱼潜绿水。 《书·洪范》-沈潜相克。 清·梁启超《饮冰室合集·文集》-潜龙腾渊。

【组词】

潜水

[更多解释]

形[ xíng ]

1.

同本义。

【引证】

《说文》-形,象形也。 《庄子·天地》-物成生理谓之形。 《易·屯》-雷雨之动满形。 《礼记·乐记》-在天成象,在地成形。 《孟子》-形色天性也。 《史记·太史公自序》-形者,生之具也。 《列子·说符》-良马可形容筋骨相也。 《后汉书·张衡传》-形似酒尊。 《聊斋志异·促织》-形若土狗。 明·魏学洢《核舟记》-因势象形。

【组词】

形物、 条形;线形;方形;圆形;球形;梯形;三角形;正方形;多角形;多边形;口形;体形

3.

形体,实体。

【引证】

三国魏·邯郸淳《笑林》-可以隐形。 唐·刘禹锡《陋室铭》-无案牍之劳形。 宋·范仲淹《岳阳楼记》-山岳潜形。 蔡元培《图画》-钩勒形廓。

【组词】

形寂、 形响、 形解、 有形;无形;整形;形生、 形性、 形训

[更多解释]

匿[ nì ]

1.

(形声。从匚(xǐ),若声(上古读音与匿声相近)。“匚”表示有所藏。本义:隐藏,躲藏)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-匿,亡也。 《广雅》-匿,藏也。 《左传·宣公十五年》。注:“亦藏也。”-瑾瑜匿瑕。 《左传·襄公二十五年》。注:“藏也。”-而知匿其暱。 《论语》。皇疏:“藏也。”-匿怨而友其人。 《史记·廉颇蔺相如列传》-引车避匿。

[更多解释]

潜形匿迹

的分字组词潜形匿迹

的相关词语【潜形匿迹】的常见问题