基本定义

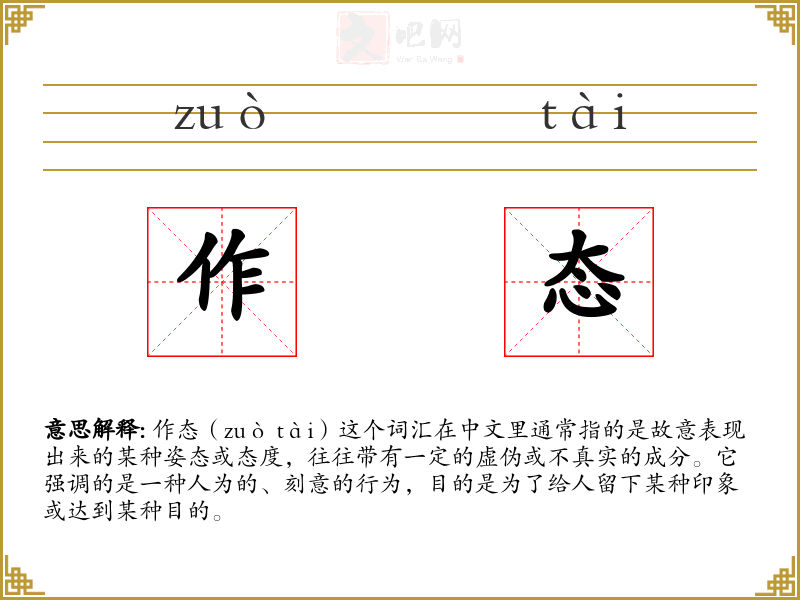

作态(zuò tài)这个词汇在中文里通常指的是故意表现出来的某种姿态或态度,往往带有一定的虚伪或不真实的成分。它强调的是一种人为的、刻意的行为,目的是为了给人留下某种印象或达到某种目的。

语境分析

- 文学:在文学作品中,作态常常用来描述人物的虚伪行为,如《红楼梦》中王熙凤的种种作态,显示其精明与虚伪。

- 口语:在日常口语中,作态可以用来批评某人的行为不真诚,例如:“他那副作态,真是让人看不下去。”

- 专业领域:在心理学或社会学中,作态可能被用来分析个体或群体的行为模式,探讨其背后的动机和影响。

示例句子

- 她总是喜欢在人前作态,显得自己很高尚。

- 他的作态让人一眼就看穿了他的真实意图。

- 在会议上,他的作态显得非常专业,但实际上他对这个项目一无所知。

同义词与反义词

- 同义词:装腔作势、矫揉造作、虚伪

- 反义词:真诚、自然、坦率

词源与演变

作态一词源于古代汉语,最初可能指的是某种特定的姿态或动作。随着时间的推移,其含义逐渐演变为指代人为的、不真实的行为。

文化与社会背景

在**传统文化中,真诚被视为一种美德,因此作态往往被视为不受欢迎的行为。在现代社会,随着人们对真实性和透明度的重视,作态的行为可能会受到更多的批评和排斥。

情感与联想

作态这个词汇往往带有一种负面的情感色彩,让人联想到虚伪、不真诚和不可信赖。它可能会引起人们的警惕和反感。

个人应用

在日常生活中,我们可能会遇到一些人通过作态来获取他人的好感或利益。例如,在职场中,有些人可能会通过作态来掩盖自己的不足或获取晋升的机会。

创造性使用

在诗歌中,可以使用“作态”来描绘一个虚伪的人物形象:

她嘴角挂着笑,眼中却无光,

作态之间,虚伪尽显。视觉与听觉联想

作态可能会让人联想到一些表演性质的画面,如演员在舞台上的夸张表演,或是某些人在镜头前的刻意表现。在听觉上,可能会让人想到一些夸张的语调和言辞。

跨文化比较

在英语中,与“作态”相对应的词汇可能是“pretense”或“affectation”,它们都指代一种人为的、不真实的行为。在不同的文化中,对这种行为的接受度和评价可能会有所不同。

反思与总结

作态这个词汇在中文中具有丰富的内涵和广泛的应用场景。它不仅揭示了人们行为中的一种常见现象,也反映了社会对真诚和真实性的追求。在语言学*和表达中,理解和运用这个词汇有助于我们更准确地描述和评价周围的人和事。

作态

的字义分解

作[ zuō,zuò ]

1.

(会意。从人,从乍。人突然站起为作。甲骨文字形,象衣领初作的形状。本义:人起身)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》-作,起也。 《易·离》-明两作。 《书·无逸》-作其即位。 《诗·秦风·无衣》-与子偕作。 《考工记》-或作而行之。 《周礼·士师》-凡作民。 《仪礼·特牲礼》-三献作止爵。 《礼记·礼运》-后圣有作。 《左传·襄公二十三年》-而后作焉。 《论语·先进》-舍瑟而作。 《礼记·少仪》-客作而辞。 宋·苏轼《画佛赞》-如日出时,眠者皆作。 方苞《狱中杂记》-有洪洞令杜君者,作而言曰。

【组词】

作止

[更多解释]

态[ tài ]

1.

(会意。从心,从能。简体字为形声。从心,太声。本义:姿态,姿势与状态)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。段注:“意态者,有是意,因有是状,故曰意态。从心能,会意。心所能必见于外也。”-態,意态也。 《虞书》。郑注:“能,恣也,恣即态也。”-柔远能迩。 《荀子·成相》。按:“诈态也。”-人之态不如备。 张衡《西京赋》-尽变态乎其中。 《楚辞·大招》-滂心淖态。 傅毅《舞赋》-狗偷致态。 《楚辞·离骚》-宁溘死而流亡兮,予不忍为此态也。 李渔《芙蕖》-有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之态。 《淮南子》-是以上多故则下多诈,上多事则下多态,上烦扰则下不定。 唐·杜牧《阿房宫赋》-尽态极妍。 清·龚自珍《病梅馆记》-密则无态。

[更多解释]