基本定义

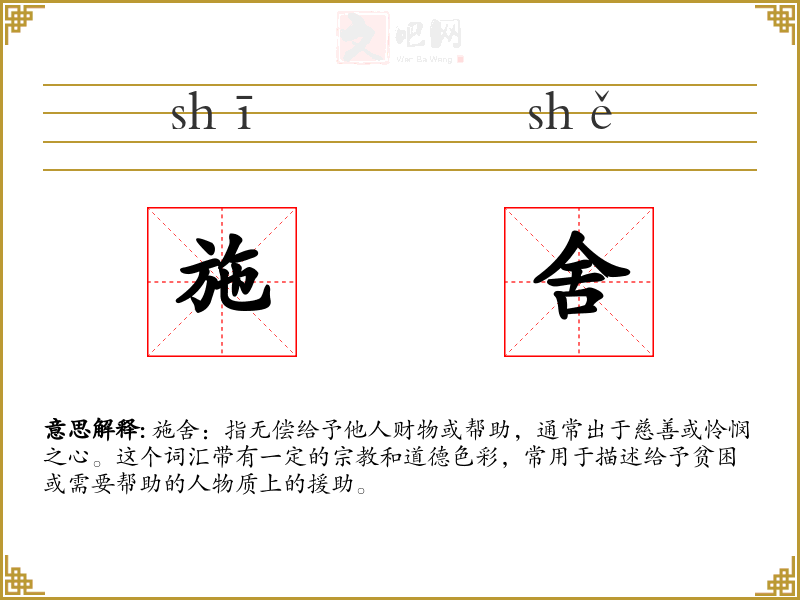

施舍:指无偿给予他人财物或帮助,通常出于慈善或怜悯之心。这个词汇带有一定的**和道德色彩,常用于描述给予贫困或需要帮助的人物质上的援助。

语境分析

- 文学:在文学作品中,施舍往往被用来描绘人物的善良或慷慨,如“他总是乐于施舍,帮助那些无家可归的人。”

- 口语:在日常对话中,施舍可能带有轻微的贬义,暗示接受者处于被动或依赖的地位,如“他不喜欢接受施舍,宁愿自己努力。”

- 专业领域:在慈善和社会工作领域,施舍是一个正式的术语,用于描述慈善行为和捐赠活动。

示例句子

- 她每个月都会施舍一些食物给当地的流浪者。

- 施舍不仅仅是给予物质帮助,更是一种精神上的支持。

- 他拒绝了施舍,坚持要通过自己的努力改变生活。

同义词与反义词

- 同义词:捐赠、救济、布施

- 细微差别:捐赠更正式,救济常用于政府行为,布施带有**色彩。

- 反义词:索取、乞讨

- 细微差别:索取是主动要求,乞讨是被动寻求帮助。

词源与演变

施舍的词源可以追溯到古代汉语,最初用于描述**行为中的布施。随着时间的推移,其含义逐渐扩展到更广泛的慈善行为。

文化与社会背景

在许多文化中,施舍被视为一种美德,尤其是在信仰中,如的“布施”和**教的“施舍”。在社会层面,施舍有助于缓解贫困和社会不平等。

情感与联想

施舍往往让人联想到善良、同情和慷慨。它也可能引发对社会不公和贫困问题的思考。

个人应用

在个人生活中,施舍可以是一种日常行为,如给街头艺人一些零钱,或参与慈善捐赠活动。

创造性使用

在诗歌中,施舍可以被赋予更深的象征意义:

施舍的双手,温暖如春, 在寒冷的街头,播撒希望的种子。

视觉与听觉联想

施舍可能让人联想到街头乞讨者、慈善机构的捐赠箱,或是**仪式中的布施场景。

跨文化比较

在不同文化中,施舍的概念和实践有所不同。例如,在印度文化中,布施(Dana)是和印度教中的重要概念,而在西方文化中,施舍更多与教的慈善行为相关。

反思与总结

施舍是一个富有深意的词汇,它不仅涉及物质上的给予,还涉及道德和精神层面的考量。在语言学*和表达中,理解施舍的多重含义和用法,有助于更准确地传达慈善和同情的心态。

施舍

的字义分解

施[ shī ]

1.

(形声。从(yǎn),也声。本指旗帜)。

2.

旗飘动。

【引证】

《说文》朱骏声通训定声-旖施,柔顺摇曳之貌。 《说文》-施,旗貌。 《史记·司马相如传》。索隐:“犹阿那也。”-旖旎(施)从风。

[更多解释]

舍[ shě,shè ]

1.

(象形。小篆字形,上端象屋顶,下端象建筑物的基础。中间是客舍招徕顾客的幌子。本义:客舍)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。按,客店也。周礼之庐也,路室也,候馆也,皆是。-舍,市居曰舍。 《仪礼·觐礼》。注:“犹致馆也。”-天子赐舍。 《庄子·说剑》-夫子休就舍。 《孟子·离娄上》-子闻之也,舍馆定,然后求见长者乎? 明·宋濂《送东阳马生序》-至舍,四支僵不能动。 宋·文天祥《指南录后序》-夜则以兵围所寓舍。

【组词】

旅舍、 舍馆、 舍长

[更多解释]

【施舍】的常见问题