基本定义

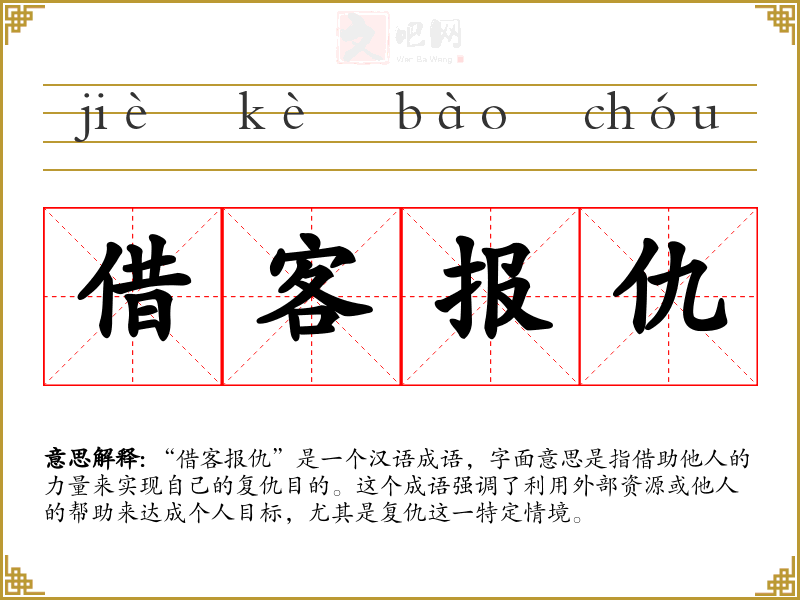

“借客报仇”是一个汉语成语,字面意思是指借助他人的力量来实现自己的复仇目的。这个成语强调了利用外部资源或他人的帮助来达成个人目标,尤其是复仇这一特定情境。

语境分析

在文学作品中,“借客报仇”常常用来描述一个角色因为自身力量不足,转而寻求外部帮助来实现复仇的情节。在口语中,这个词汇可能被用来形容任何形式的借助他人力量来达成目标的情况,不一定局限于复仇。在专业领域,如法律或政治学中,这个词汇可能被用来讨论策略性的联盟或合作,以实现特定的目标。

示例句子

- 在古代武侠小说中,主角常常“借客报仇”,通过结交武林高手来对抗强大的敌人。

- 在商业竞争中,小公司可能会“借客报仇”,通过与大公司的合作来提升自己的市场地位。

- 在政治斗争中,弱势的一方可能会“借客报仇”,通过联合其他政党来对抗执政党。

同义词与反义词

- 同义词:借力打力、借助外力、借刀杀人

- 反义词:单打独斗、自力更生

这些同义词和反义词在强调是否依赖外部力量方面有所不同。同义词强调利用外部资源,而反义词则强调独立行动。

词源与演变

“借客报仇”这个成语的词源较为模糊,但它反映了古代社会中人们对于复仇和正义的理解。随着时间的推移,这个成语的使用范围逐渐扩大,不仅仅局限于复仇,而是泛指任何形式的借助他人力量来达成目标。

文化与社会背景

在传统文化中,复仇是一个重要的主题,许多文学作品和戏剧都涉及这一主题。因此,“借客报仇”这个成语在文化中有着深厚的背景,反映了人们对于正义和复仇的复杂情感。

情感与联想

这个词汇可能带有一种策略性和权谋的情感色彩,让人联想到复杂的人际关系和策略性的决策。它可能激发人们对于正义和复仇的深层次思考。

个人应用

在现实生活中,我们可能不会直接使用“借客报仇”这个成语,但它提醒我们在面对困难时,可以考虑寻求外部帮助或合作,以更有效地解决问题。

创造性使用

在创作中,可以将“借客报仇”融入到一个故事情节中,描述主角如何巧妙地利用他人的力量来实现自己的目标,从而增加故事的复杂性和深度。

视觉与听觉联想

结合图片,可以想象一个角色在暗中策划,寻求盟友的场景。结合音乐,可以选择一些紧张或悬疑的音乐来增强这种策略性和权谋的氛围。

跨文化比较

在其他文化中,类似的成语或概念可能存在,如英语中的“using someone else's knife to kill”(借刀杀人),虽然不完全等同,但都体现了借助外部力量来达成目标的概念。

反思与总结

“借客报仇”这个成语在汉语中有着丰富的文化内涵和历史背景,它不仅仅是一个描述复仇的词汇,更是一个提醒我们在面对挑战时可以考虑多种策略和资源的智慧。在语言学*和表达中,理解和运用这样的成语可以丰富我们的表达方式,增强语言的深度和灵活性。

借客报仇

的字义分解

借[ jiè ]

1.

(形声。从人,昔声。本义:借,借进,借出)。

2.

借进。

【引证】

《说文》。朱骏声曰:“即藉字之转注。古只作藉。”-借,假也。 《广韵》-借,假借也。 《晋书·阮裕传》-借无不给。 宋·王安石《伤仲永》-借旁近与之。 清·袁枚《黄生借书说》-允修借书。

【组词】

求借、 挪借、 借当、 借当头、 借典

[更多解释]

客[ kè ]

1.

(形声。从宀(mián),表示与家室房屋有关,各声。本义:寄居;旅居,住在异国他乡)。

2.

同本义。

【引证】

《说文》。段注:“字从各,异词也。故自此托彼曰客。引申之曰宾客。”-客,寄也。 唐·李朝威《柳毅传》-念乡人有客于泾阳者。 徐光启《甘薯疏序》-客莆田徐生为予三致其种,种之生且蕃。 白居易《雨夜有念》-吾兄寄宿州,吾弟客东川。

【组词】

客边、 客纲客纪、 客寄

[更多解释]

报[ bào ]

1.

(会意。从帇,从阜,金文字形,左边象刑具形,即“帇(niè)”。右象手按人使之跽跪意,即“阜”,读fǔ。组合在一起表示治人罪之意。本义:断狱,判决罪人)。

2.

同本义。

【引证】

《汉书·胡建传》-辟报故不穷审。 《后汉书·鲁恭传》。注:“谓奏请报决也。”-报囚。 《韩非子·五蠹》-报而罪之。

[更多解释]

借客报仇

的分字组词借客报仇

的相关词语xià jiè

下dōng nuó xī jiè

东挪西jǔ jiè

举jiǔ jiè bù guī

久yī kè bù fán èr zhǔ

一yī kè bù fàn èr zhǔ

一sān yuán kè

三元sān qiān kè

三千yī bào huán yī bào

一yī huán yī bào

一还一shàng bào

上shàng zhēng xià bào

上烝下bù shì zhī chóu

不世之bù jiě zhī chóu

不解之bù jì qián chóu

不记前jǔ chóu jǔ zǐ

举【借客报仇】的常见问题